※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

大平奨 個展 Susumu OHIRA

作者コメント

1、「私の作品はいくつかの種類に分けることが出来ます。絵画作品、写真をベースにした「時の落とし物」と「邂逅」の副題をつけた時間と記憶についての作品です。今回は35年近く前の作品も一点展示します。」

2、「私達の目は一秒一秒の変化、時間の経過によって引き起こされる瞬間の変化をとらえることは難しい。例えば、顔は一瞬毎に変化しているが私達の目はそれを認識できないからです。変化を認識できるようになるのは半年後、あるいは一年後くらいでしょう。永遠に変わらないように見える風景、そして生きとし生けるものすべてのものがゆっくりと変化、変貌して行きます。それらはぼやけたイメージとして現れて来ます。円は、朝昼晩、春夏秋冬、12支、そして還暦といった繰り返し円環を形作る時の流れや光の表象として私の中にあります。

タイトルとして「景」を使い始めてから15年以上になりますが、「景」の意味は次の通りです。1:光、陽射し 2:日 3:あきらか 4:白いさま 5:様子 6:形 7:風景8:影 9:「映」と同じ意味を持つ等々…」

・大平奨展について 宇フォーラム美術館 館長 平松朝彦

現代の美術界は平面美術というカテゴリーにおいてさえ、絵画と版画と写真が区別できない時代になってきた。さらに平面美術、立体オプジェ、映像を駆使して新たな表現が生まれていることも現代の美術の特徴といえる。

その特質を表しているのが今回の大平奨展である。大平氏の作品は4つに分けられる。入口の130号の4枚の作品は、エアブラシを使った38年前の大作。次に、たくさんのカラフルな輪がぼかした背景にちりばめられた作品。そして、写真を使った作品は、部分的に透明樹脂のコーティングをしたものと、二つの箱に写真画面を並べさらに立体を画面にコラージュした作品がある。作者の「時」に関するコメントもあるが、私が感じるのは、一言で言えば「浮遊感」である。画面から浮いたり、地面から浮いたり。写真で現実を映しながらもなぜか現実離れし「はかなさ」にも通じる。それは写真なのか、現実の物なのか。まず入口の1988年に描かれた作品「碧落より-風の記憶」は、38年前のエアブラシを使った作品であるが、デジタル時代の現代にありそうな時代を先取りした作品。背景をぼかして、手前の青い人物を想像させる模様はしゃべりながら人が道を歩いているようでもある。それは画面から浮き出て抽象だが立体感を感じさせイメージも広がる。この焦点の問題は、絵画史においてほとんど無視されているように思う。人の目は、対象物には自動的に焦点が合ってしまう。ぼけを意識するのは写真であるからで、レンズ特性により焦点が合う部分とそうでない部分が存在する。絵の場合すべてに焦点があってしまっても違和感はあまりない。むしろ写真のように立体感を出す為にわざと背景をぼかす作品は少ない。

しかし振り返ると、日本の近世までの絵画の背景は描きこまない。いらないものは描かないということでもあるが。この絵は、光琳の燕子花図屏風も連想させ、日本の文化をも想起させる秀作だと思う。さらにその2024年の最新バージョンが今回の写真シリーズである。カラフルなたくさんの円環が画面に広がると同時に背景はぼかされ輪が浮いて見える。作者は円環は時間を表すという。それは時計のように繰り返され環、輪になる。次に一枚の写真が樹脂コーティングにより、ぼかした部分とシャープな部分の共存した作品。ただ、今回のように焦点の「ずれ」による錯視をテーマとした写真アートは平面作品でありながら不思議な立体画像となる。さらに次の作品群は、平面に立体が付着させる。かつての絵画のコラージュの試みは立体のオブジェを付着させることになる。抽象的立体を平面に表す一つの試みが美術史的にはキュピズムだった。立体物を画面に貼り付ける試みを振り返ると、アメリカ現代美術のジュリアン・シュナーベルは1970年後半に割れた皿を画面に貼り付けた。平松輝子は1964年頃からタイルやアルミ片を画面に付着させたが、いわゆる従来の絵画にたいする反抗としてのダダイズムだった。さらに平松は水墨画に石を張り付けたのだが。今回の作者の作品はダダイズムではなさそうだ。まったく関係のない物が画面上で邂逅するという設定の面白さ。ではなんというのか。平面と立体は融合し本物と絵画、写真の境界を探るアバンギャルドな試みということだ。

・寄稿 大平奨の「発見された時間」と園城寺建治の「有時一」について

かしま かずお

大平奨展並びに園城寺建治展が、宇フォーラム美術館(国立市)の中で、同時開催中である。

二つの個展に通底する観念は「時間」である。とは言え、把握の仕方は全く異なる。物理学上、時空を超えて自在に移動するためには、光を超える超速度の移動が必要になるとの理論的整理はされている。だが現実、四次元世界に生きる我々は一度きりの生を「不可逆的時間」の中で終える。

人の命を時間に置き換えると「命とは、私が使える時間の総量」になる。それは、時間を機会費用と捉える場合の(経済学的な)「可処分時間」でない。有限の生命を朝露のように儚いとみるか十分長いとみるか。そこは神ならぬ個人の観念である。今回の両個展は個々の生き方を想起させる。

大平奨は、1988年制作の超大作「碧落よりー風の記憶」の他、新作「景KEI」は、①二つの箱の時空が反転して交差する世界「時の落し物」シリーズ。また、②一枚の写真の朦朧映像と鮮明映像との合体による「見出された時」、更に③表層に舞う無数の色リングが表す多様な想念の奥にぼやける時間を捉えた作品「景」等、である。一方、園城寺建治はインスタレーション作品「時のレクイエム2011」の他、ドライポイント版画プラス墨による表現である一連の作品「有時一」を展示した。

まず、大平奨の作品の主題「景KEI」の表現の形態は、多様である。しかし、作家は一般的な風景landscapeを描くのではない。作品において、大平の時空感覚にピタリと擦り着いた「景KEI」は、今現在を生きる「私という存在証明」なのだ。その概念は多様で、時の経過であり、記憶の蘇りであり、或いは過去と現在を交差して立ち現れる現在の時空である。同時にそれは大平奨の「特異な視覚」に収斂されている。大平奨は、このような時空感覚を念頭に、現在の「景」を創出するのである。

従って大平の造形には、想像の町コンブレー(M.プルースト)の「無意識的記憶」は存在せず、神話が一日の出来事に置換されたダブリンの街(J.ジョイス)の想念の流れも存在しない。大平の手元には明確な事物・存在するモノが厳としてあり、過ぎた時間に私が存在したはずの証拠写真がある。明確な事物や証拠写真を媒介して時を遡行することで、大平の過去のその時は一層鮮明に捉えられ、過去と現在の交錯空間(交差領域)において、意識は「今化」されるのである。透明接着剤(「ゴリラ」と聞いた)で固められた過去写真の中に、作家大平奨の意識外に眠っていた時間が再発見されたのである。

一方、園城寺の作品「有時一」は、主題を曹洞宗開祖(越前永平寺)道元の「正法眼蔵有時」から取っている。作品の背景は曹洞禅における「存在と時間」である。有時(ウジ)は「有」と「時」ではなく、「有時」一体である。道元は、不可逆的にはたらく時の流れを薪と灰のたとえをもって示し、これを不生不滅の理として教えたと言われる。そこで「発心」と「修行」が重要であり、自己とは生かされている自己であり不生不滅の「時」の事実としての存在である。園城寺絵画は、「時間の経過」と共に「いま生きている私という身体を有する存在」とは何か、という問いを鑑賞者に発している。

作品の黒い矩形が構築的に立ち上がっていく形象に、手描きの線形等を加えていく行為の中に、絵画における園城寺自身の「発心」と「修行」が具体化する。作品は作家から離れた過去の時間となる。だが、園城寺の不生不滅の「存在と時間」は十万億土の宇宙において、死後の世界に繋がっている。園城寺の作品もまた、道元の薪と灰のたとえが語るとおり、不生不滅なのであろう。この理解が核である。

結びに、思考の方式(諸賢哲の理論に精通することでない)について思考する学問は「哲学」である。大平奨は独自の哲学を持つ時空の「探究者」である。園城寺建治は、道元に主題を借りつつも曹洞禅に帰依する考えはなかろう。自分の振幅と同期する有時に霊感源を得た造形なのである。本展の成果を踏まえた二人の作家の今後の飛躍を、大いに期待したい。 2024年8月4日 美術評論家

(注: この寄稿は同時に行われた大平奨個展の批評を兼ねている。)

「碧落より- 風の記憶」

88-Ⅲ(1988)キャンバス、アクリル

「碧落より- 風の記憶」

部分

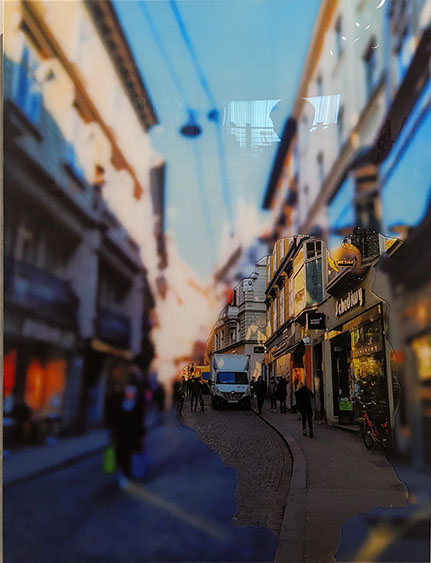

景(KEI)K-22「邂逅」(2024)

約62×112

アクリル板にUV印刷

景(KEI)K-17「邂逅」

(2024) 約86×117

アクリル板にUV印刷

景(KEI)O-45

「時の落とし物」

(2024)

約87×124

招き猫、写真

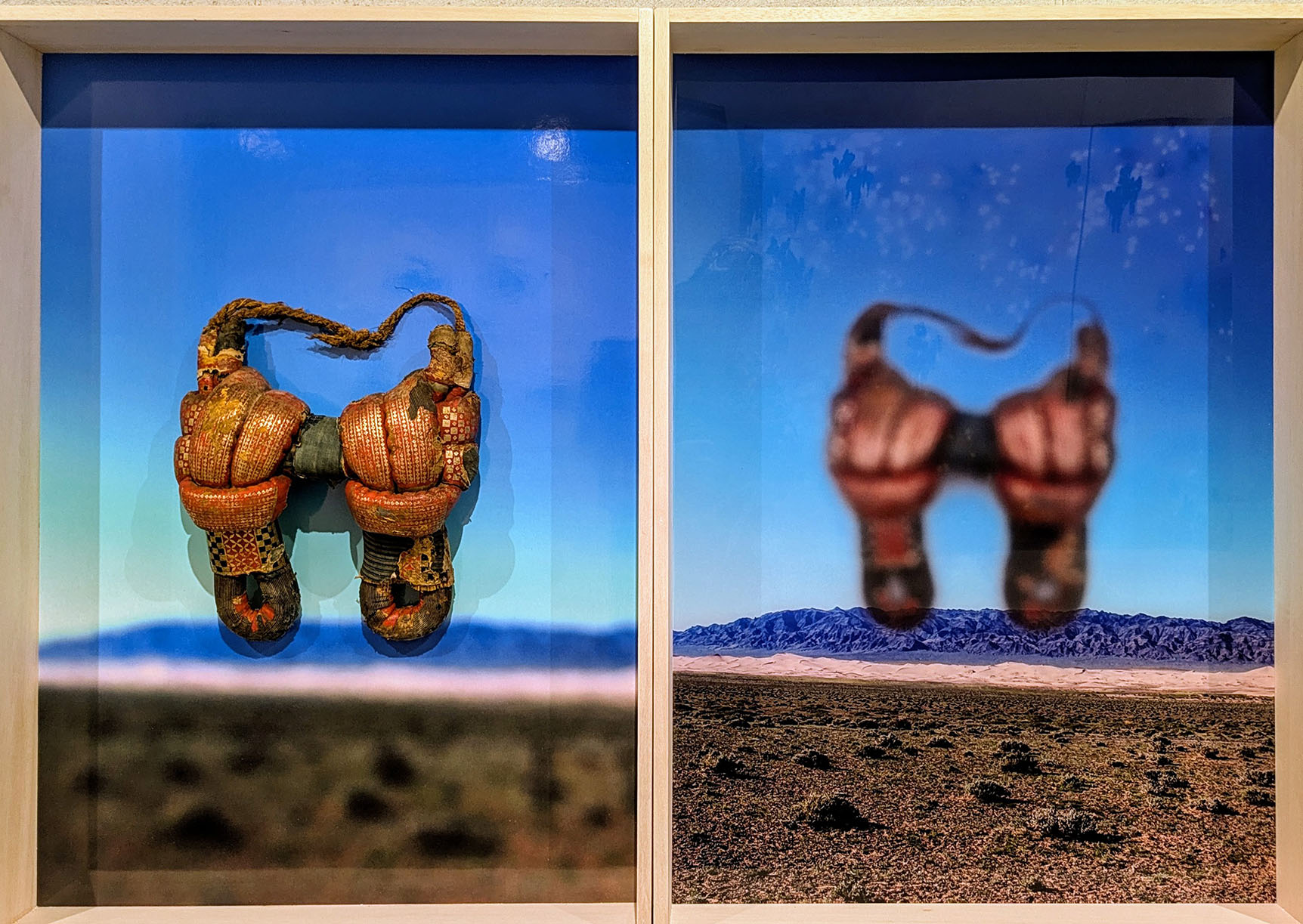

景(KEI)O-46

「時の落とし物」(2024)

約87×124

馬具の一部、写真

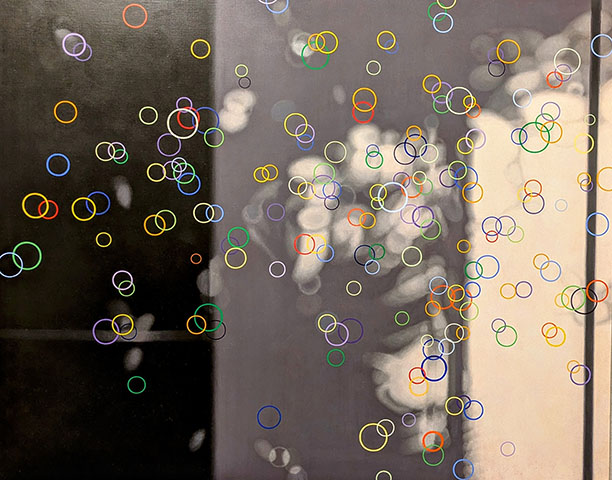

景(KEI)N-187(2024)

約162×130

キャンバス、アクリル

景(KEI)N-188(2024)

約130×162

キャンバス、アクリル