※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

カナダ・日本国際美術展

~Print junction~ カナダ・日本現代版画の多様性2024 10月9日~27日

・オープニングイベント10/9 14:00~18:00

レセプション14:00~16:00 ジャズコンサート Panta Phel 16:00~18:00

主催/プリントザウルス国際版画交流協会 カナダ・日本国際交流展国立実行委員会

後援/カナダ大使館・国立市 助成/くにたち文化・スポーツ振興財団

出品アーチスト/ デレク・ベサント、アレクサンドラ・ヘイセカー、ウォルター・ジュール、

ショーン・コーフィールド、ウイリアム・ラング、リズ・イングラム、本多榮子、望月厚介、

大山恵美子、大手仁、濱田富貴、ウチダヨシエ、安芸真奈、坂本佳与子、澤田祐一、瀬尾孝子、

後藤冨美子、唐澤龍彦、太田真理子、河内成幸、小泉貴子、谷村明門、井関洋

カナダ・日本 国際美術展について

宇フォーラム美術館 館長 平松朝彦

「私たちは今回、当美術館でカナダ・日本国際美術展を開催できることを大変名誉に思います。大山恵美子、大手仁両氏は今までも数回、当館で国際美術展を企画され、今回も彼らの努力により展覧会が開催されることになった事に感謝します。今回は新型コロナでスケジュールが大幅に延期され内容、計画は何度も変更となりました。二人の熱意がなくては、展覧会の開催は不可能でした。

ご存じのように世界の文化、美術はその交流により発展してきました。カナダの作家、日本の作家はいずれも実績のある版画のアーチストです。特にデレク氏は親日、知日家の作家で、日本の文化に大変興味を持たれています。一方、個々の作家のテーマは心象的抽象、自然、社会、現代の不安感とそれぞれ作家ごとに多様です。

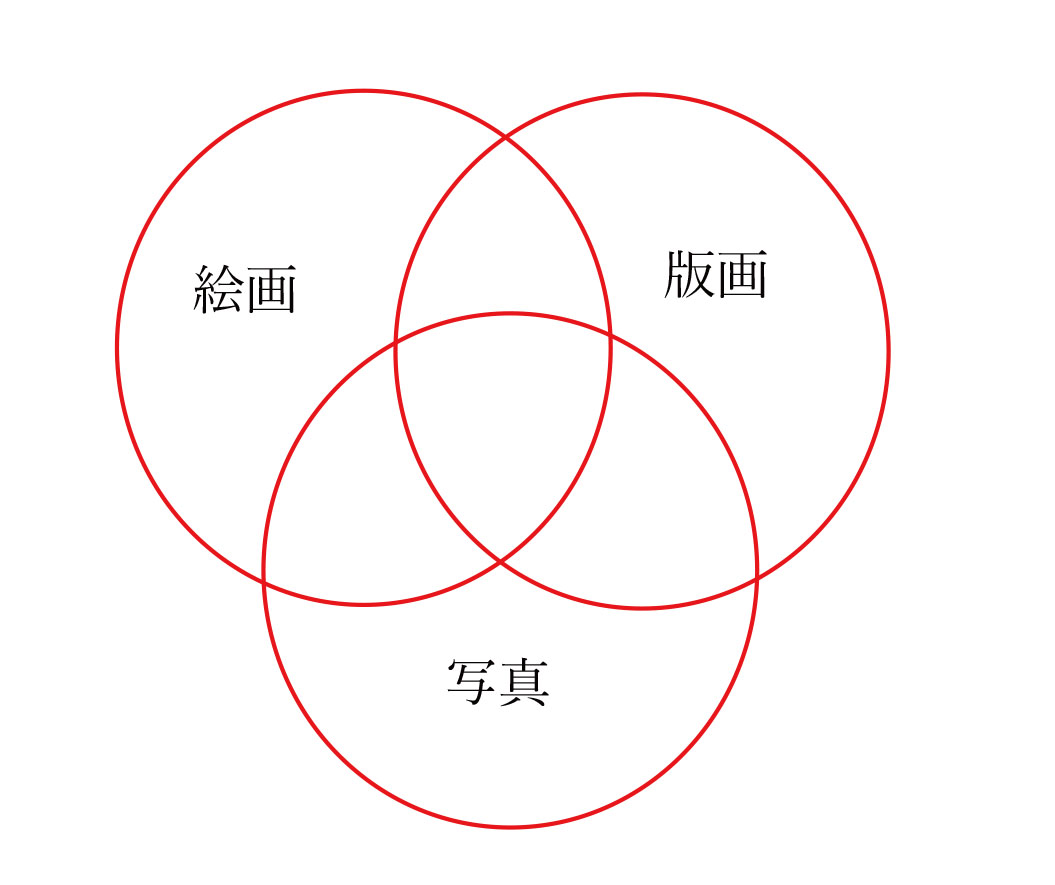

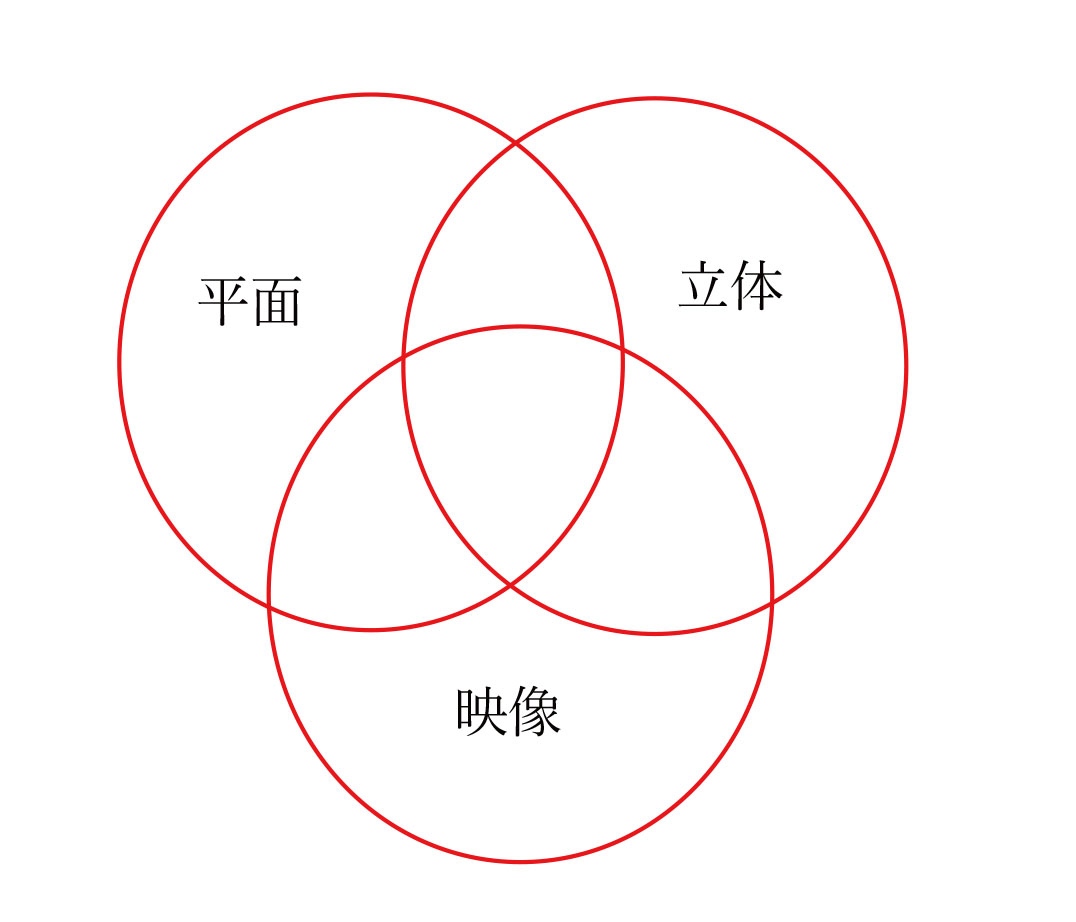

ところで現代の美術界は平面美術というカテゴリーにおいてさえ、絵画と版画と写真が区別できない時代になってきました。そして平面美術、立体オプジェ、映像を駆使して新たな表現が生まれていることも現代の美術の特徴です。版画はプリントとしてとらえれば、写真、映像へ拡張していく可能性を持ちます。さらに作品を写真化して、それを利用したオブジェの試みもあり、今回のカナダの作家も自国で自由に、それらのフュージョン(融合)の試みに取り組んでいることは学ぶべきことといえましょう。

このように、現代の美術館は、壁に掛けるだけの時代から空間志向の作品を発表できる空間が求められてきます。私はこの美術館の設計者ですが、扱いやすい閉じられた空間ボリュームとフレキシブルな天井の照明とシンプルでフラットな展示空間により、作品を引き立てることができます。カナダのデレク・ベサント氏が評価されて今回の展覧会につながりました。

カナダと日本の共通点は、自然の美しさと自然を愛する心であり、そのことも感じる事が出来る意義深い展覧会となるでしょう。最後に主催者、くにたち文化・スポーツ振興財団、その他後援者のご協力に感謝申し上げます。」

展覧会風景

左上、大山、アレクサンドラ、デレク、ウイリアムズ、大手、望月、清野、一人置いて唐澤各氏

ジャズ演奏 Panta Phel、ピアノ演奏 唐澤氏

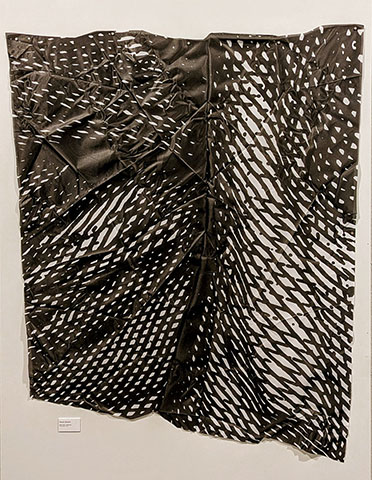

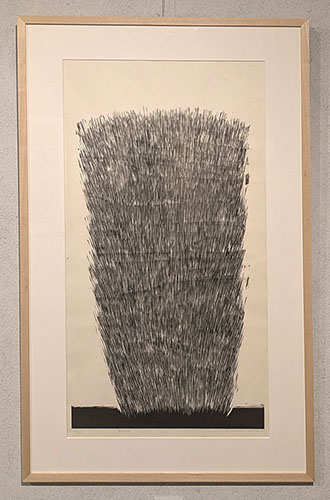

デレク・ベサント「ブラックタイド」(カーボランダム オン ファブリック)127×111

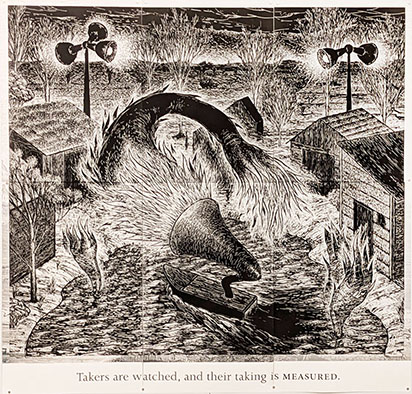

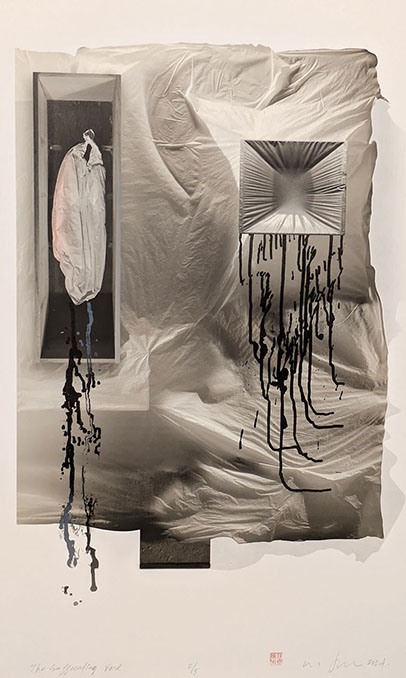

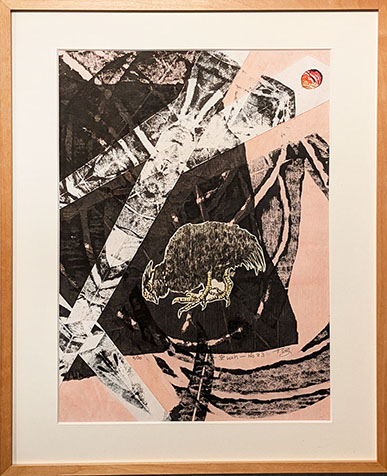

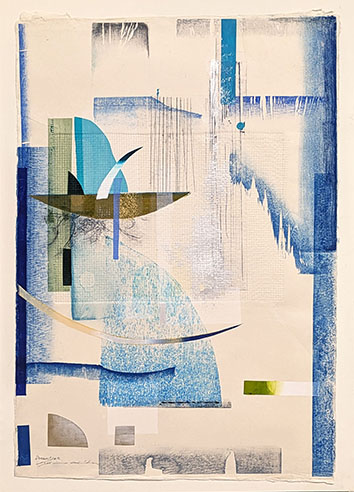

ショーン・コーフィールド「Takers areWatched」(リノカットリソグラフ、シルクスクリーン)-2024

紙サイズ127×111

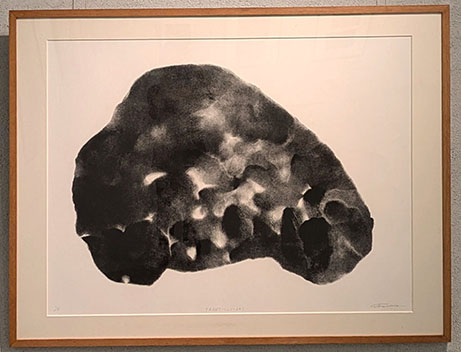

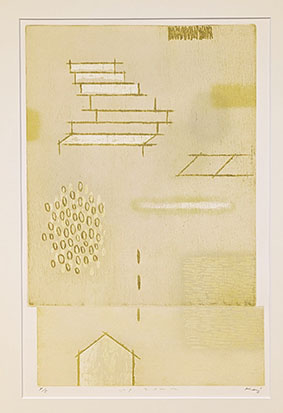

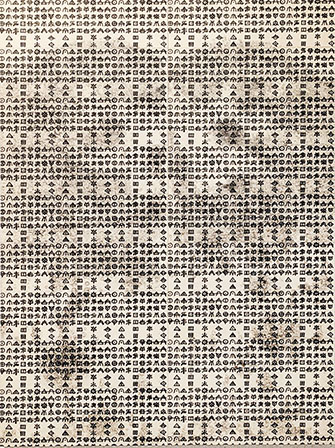

ウォルター・・ジュール「Neither Mind or Matter」

(デジタル ウィズ リソグラフ Chine-colle and wooden element) 紙サイズ103×74

アレクサンド・ラハイセカー「cicade」(ラテックスUVインク オン カットアウトStyrene)-69×121

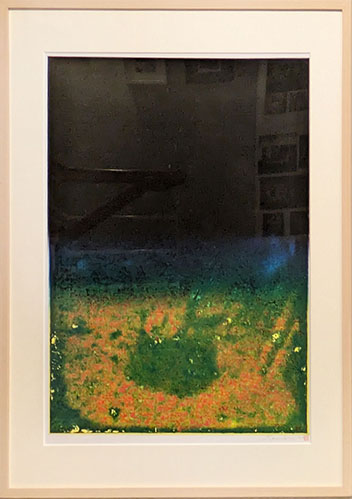

リズ・イングラム「Passing Through Ⅱ」( ストーンリソグラフ アンド インクジェツト オン Hahnemuhle ラグペーパー)

121×69

ウイリアム・ラング「Looking#2」(インタグリオン オン グレー) 30×22

本多榮子「TRANS-(L1-24)」(インタク゚リオリトク゚ラフ)-2024 77×102

望月厚介「深淵#2」(シルクスクリーン)-2019 68×52

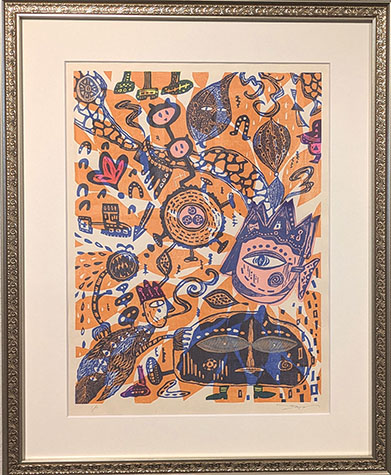

坂本佳与子「雑念散歩」(木版画)-2019 53×40

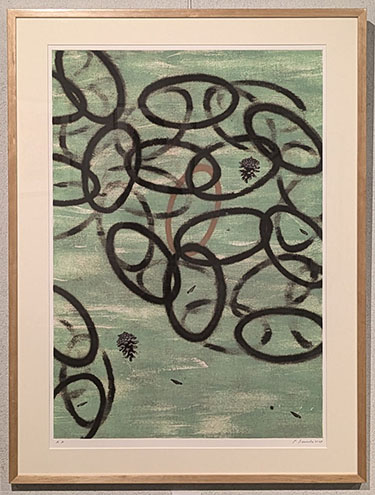

澤田祐一「松にふれて2024-1A」(コラグラフ)-2024 98×67

瀬尾孝子

「-空Kuh-No83」(木版画)-2018 44×31

後藤冨美子「Trimmed Ⅱ-1」(フォト インタグリオ)-2023 44×31

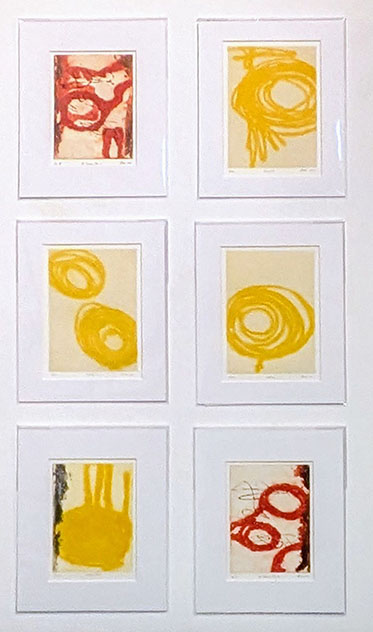

太田真理子「R Lines –等6点」(コラグラフ)各 19×14

井関洋「Germination ULSAN2」(木版画ステンシル)-2023 41×50

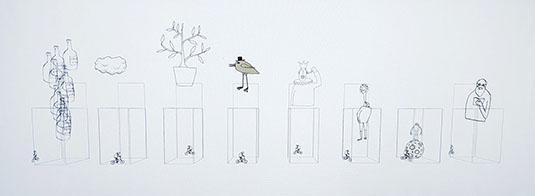

唐澤龍彦「Process Edition」(映像と音のインスタレーション)-2024 モニター 33×80

補足/8つの箱の中にそれぞれ瓶、クモ、植木、帽子をかぶった鳥、首が回る王様、サーカスの玉乗り、哲学者がいてボタンを操作すると蓋が開き、それぞれのものが上に舞い上がり動き出す。雲は雨を降らし木は葉がつく。さらに箱の周りでは人が自転車を漕ぐ。世界では同時に様々なことが並行して起きるという発想が新しい。

安芸真奈「立つ人」(木版画)-2022 93×49

小泉貴子「elements uptown」(木版画 リトグラフ)-2019 68×42

谷村明門「ヒタカ三の怪」(ウォーターレス リトク゚ラフ)-2021 82×57

河内成幸「黄金の風(み)」(木版画 パステル)-2024 73×103

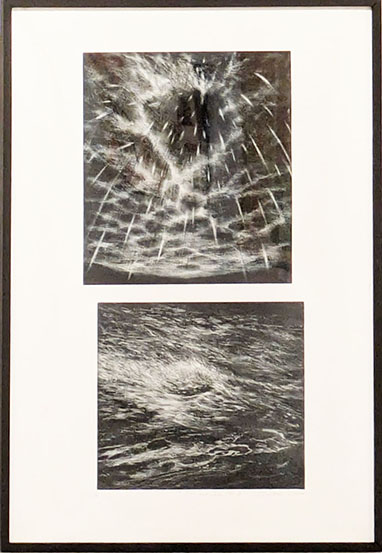

大手仁「Sky and Sea 24-A」(インタク゚リオ)-2024紙サイズ 103×75

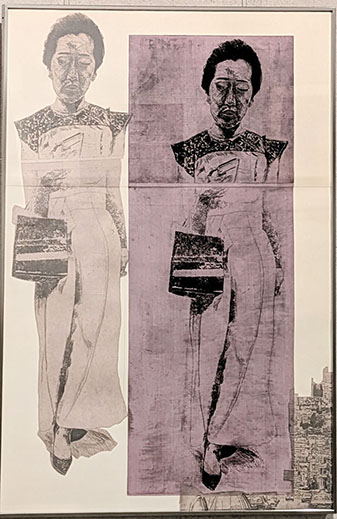

大山恵美子「AFTER IMAGE」(ノントキシニック ソフトエッチング)-2023 129×89

ウチダヨシエ「Dream time」(インタク゚リオ)-2022紙サイズ 97×67

濱田富貴「記憶ノ地層アワタノウタ」(エッチング、アクアツント、コラグラフ 雁皮摺り)-2023 119×88

・補足

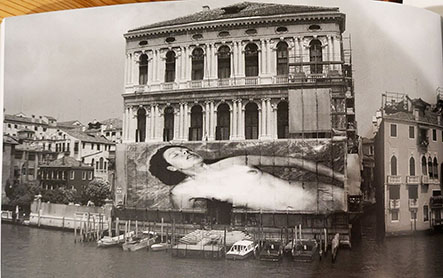

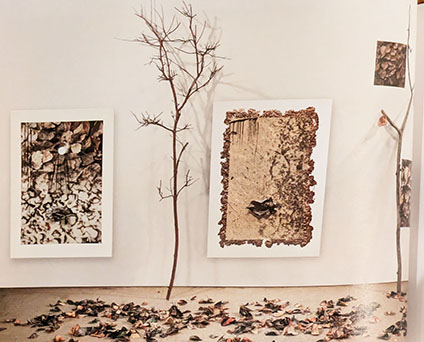

今回のカナダの作家たちはただものではなかった。カナダの作家の概要のインフォメーションのため雑誌や図録を資料として展示したのだが作品の郵送や展示スペースさらに予算の関係でカナダの作家たちの凄さが十分伝わらなかったという懸念がある。特にデレク氏の作品は多様で今回の展示だけでは理解は困難だったと思う。そのためその資料の一部を下記に掲載したい。私も拝見したカナダ大使館での個展では、空中から垂らされた数メートルの布に落下する人々がプリントされた作品に驚いた。さらに資料の展示記録写真を見ると数十メートルある布に作品がプリントされている。アレキサンドラ氏の作品もユニークだ。今回は蛾だったが、様々な有機的な虫などの作品が大きくプリントされしかもデジタル処理されてカラフルだ。ウイリアム氏は清野耕一氏の恩師であるが、当初は立体の鏡を使った作品の展示を予定していたができなかったのが残念。図録ではインスタレーションにも取り組まれている。一回り上の世代のこうした自由な作品を見ることは日本の版画家たちにとって刺激的だったのではないか。本来この展覧会は美術系のメディアが取材するべきだったと思う。流行ばかり追っている日本の美術界の感度の悪さと後進性ということか。さらにデレク、ウォルター各氏の作品には漢字の印章が捺印されている。これらの漢字は、文字であり絵なのだ。デレク氏が日本の絵画のファンということで皆さんに当館の掛け軸の一部をお見せしたが大変喜ばれた。国立の和食レストランの藍屋で大山、大手氏と共に会食したが和食も世界遺産だ。ところで彼らが住むカナダは大変に寒いところで特にアルバータはマイナス45度の極寒の地。森の自然は豊かだが一方、都市は近代的のようで、発表の場は恵まれていてうらやましいかぎり。世界の現代美術が迷路に陥っている中、カナダの現代美術は日本ではあまり知られていないが確実に進化している。彼らは、美術界でも名士である。一方、日本の作家たちは、制作スペースも発表する場も資金も恵まれているとは言えない状況が想像される。社会と美術は見えないが深くつながっていることを再認識。デレク氏より帰国後感謝のメールを頂き、世界的な彼らと交流できたことを実感した。また紙面の都合で個々の作品には触れられなかったが、日本のメンバーからも日本の版画の力を感じさせていただいた。皆様のご協力に感謝します。

アレクサンドラ・ヘイセカー

デレク・ベサント

デレク・ベサント

ウイリアム・ラング

ウイリアム・ラング