※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

・日吉 恵理子 展 11月21日~12月8日

作者コメント「存在にともなう不安や恐れに描くことによって向き合い克服しようとしてきました。自己の内側を探り意識化し「最も個人的なことは最も普遍的なこと」と信じ、外側につながる表現を求め続けています。」

● 「死の恐怖、劇的なるもの」 宇フォーラム美術館 館長 平松 朝彦

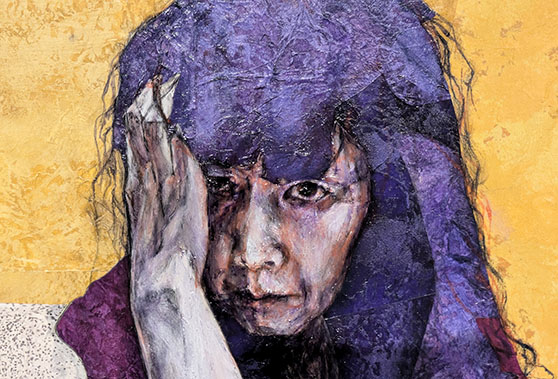

彼女の絵の真骨頂は人物の表情、ポーズだ。いまどき、これほどの表情(顔、眼)の表現力の作品にはなかなかお目にかかることはできない。そしてそのポーズは良い意味で少し芝居がかっていて、特に「終わりのない夜」はあのミュシャの大作「スラブ叙事詩」を思わせ、あらためて絵画の人物像におけるポーズの重要性がよくわかる。かつての宗教画のように劇的である。もはや死語かもしれないが「名画」の域。

その人物自体は東洋系でも西洋系でもなく混血系か? 実は、モデルは自身と若い男性と思われるが、そもそも女性で自ら半裸体というのは記憶にない大胆さ。人は見かけによらないものというが日吉氏もそうだ。パーマをかけて、ジーパンなどはいたことはなさそうな上品ないで立ちとやさしく丁寧な話し方。一見、おとなしい彼女がなぜそのような独自の大胆な絵画に挑戦したのか。

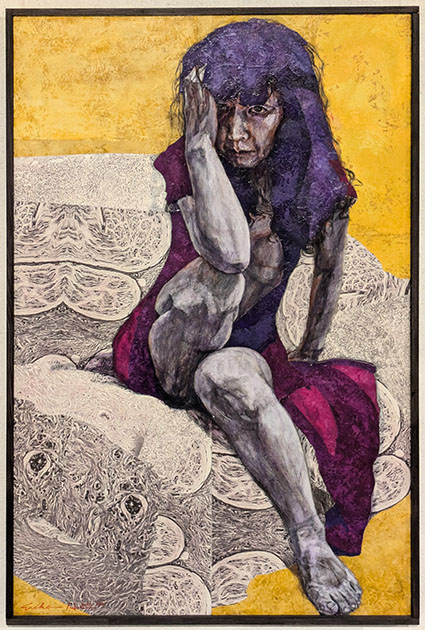

まずテーマの一つの「生と死」であるが、描かれているのはガンという病魔と闘う女性である。

特に「PASSION2015」では、胸部のレントゲン写真があり、自らの体の奥に無言で潜む不気味なガンに罹患した自身の苦悩がよく表現されていて引き込まれる。大胆にも自分のがん細胞の写真を和紙に印刷し画面に張り付け、基調の色は怪しげな紫で部分的に血を思わせる赤色が混じり、てかてかした艶が生々しい。そしてその顔の表情は鬼気迫り、絶望感が伝わる。そのモデルの作者の言葉も胸にささる。しかし彼女は幸いにも完治した。Still

aliveである。

思いを馳せると昨今、新コロナ感染症の脅威に世界は慄いた。そして今この世にいるのは、皆、生存者である。生と死は、永遠の人間のテーマ一つのだが、こんなに正面から向かい合った絵は少ない。

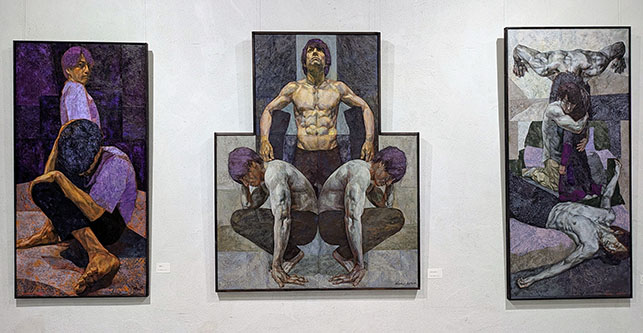

彼女とは、ある作家の推薦で、アートフェスタに参加されたのが出会いだった。その彼女の出品作は、若い筋肉隆々の男性がモデルの卓越した人体デッサンであり、かつての野獣派も逃げだすフォービズム。正直にいうとそれらは典型的な過去の油絵のように見え少しオールドファッションという第一印象を持った。しかし彼女の個展で改めて多くの絵を見ると全く違うことが分かった。

まず、上に艶のある仕上げ材が使われているのでわかりにくいが、和紙にアクリル樹脂絵具なのだ。洋画どころか日本画? さらに仔細に見ると画面がつぎはぎだ。つまりコラージュということ。こんなにコラージュを多用している作家は他にいるのか、思ったら、世界で初めてアクリル絵具で和紙に描いた平松輝子がいた。アメリカで発表した作品群や代表作「うるわしの大和のくに」がコラージュであった。コラージュのために下地を和紙とすることもノウハウがありそうだ。そして前述のように様々な人物のパーツがバラバラに画面に貼り付けられている感覚はオーストリアの画家、エゴン・シーレを彷彿とさせる。さらに「Still

alive」「Memento mori」など特徴的な異形の絵がいくつかある。このフォルムが実に効果的だと思った。

流行の現代美術というイメージからは外れているのかもしれないが、本格的な表現主義的絵画の誕生。日本人離れしている表現力は西洋人を驚かせるだろう。

● 寄稿 日吉恵理子展に

詩人 八覚 正大

以前、宇フォーラム美術館の会員展で拝見したことのある画家だ。画は女性が苦しそうに沈んだ表情で、その病理(癌)に立ち向かっているものだった。悩み打ちひしがれ、その苦しみをそれでも受容し諦念の中で乗り越えていく……そんな感触が伝わって来た。

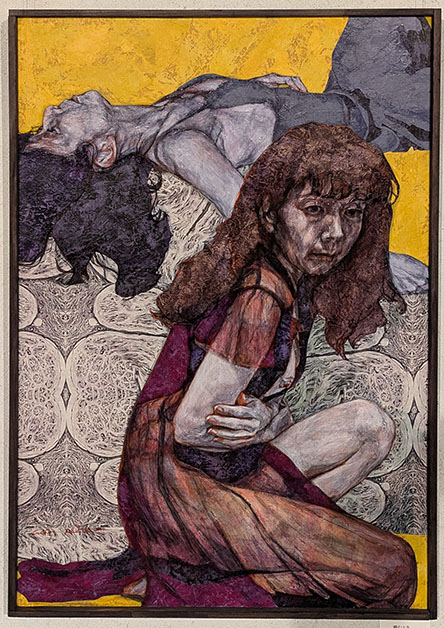

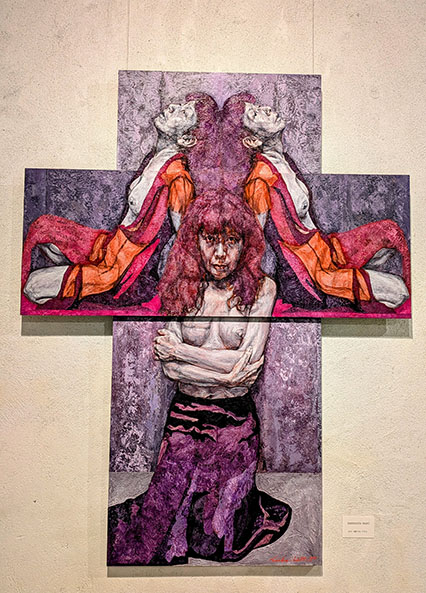

今回は、その一連の作品が半分近くあり、後はそれを支えるかのような、筋肉質の上半身裸の男性を描いた作品群、女性がその男性に抱かれている作品など……である。二階奥の部屋に入ってすぐ右手に、「memento

mori」があり、まさに死を突き付けられるような女性の姿が、三体、十字の画布に描かれている。そして「暗闇に置き去りに」は、頭を抱えた女性と横たわる女性の描かれたもの、これも苦悩の底に達したような感覚が伝わって来て息をのんだ。さらに不思議な模様の背景がそれからの作品にはあった。……それらは、作者自身の検診で見つかった癌細胞、それを担当医師に頼み、画像として残したものだと。

作者と対話し始めるとその重苦しさは、苦しみと絶望を見つめる視点の、主体性へと〈拓け始めた〉気がした。画そのものは病がテーマの暗い絶望の深みを描いている、しかしすでにその細胞が見つかった時点で、作者はそれに「興味」をもち、題材として扱えないかと試し始めていたという。恐らくそこに人間の主体性、創造性が拓かれ、それが生命力・免疫力を高めたのではないか。十数年前に作者は復活し、今日も元気に制作に励まれているのだ。

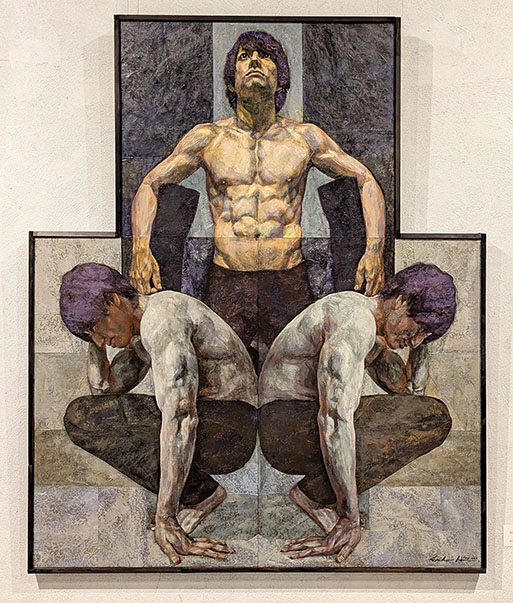

後は男性との関りの構図、そして男性の裸像だ。それらは女性を描いた作品との反対側にあり、半裸男性の「being」そして「Darkly Noon」などだ。上半身の筋肉が見事に鍛えられていて、何かを支えようとする意志が形に現れている。

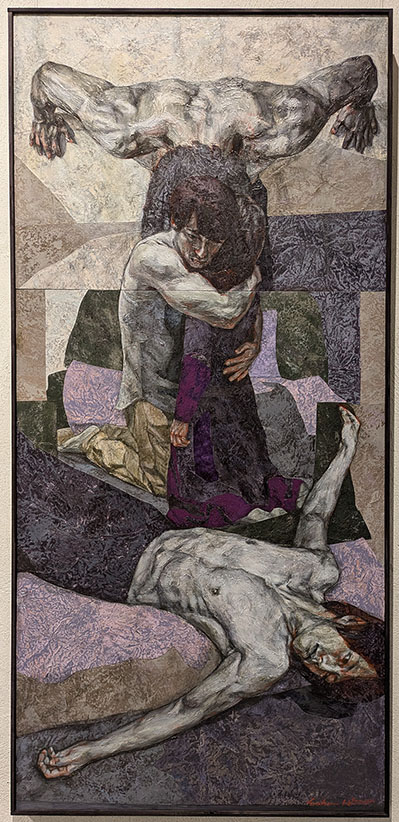

今回特に惹かれたのは、奥の聖なる壁の右方にあった、「終わりのない夜」だ。上部の切れた十字架のような構図の中に、件の男性が三体、その真ん中に女性の後姿が一体。女性は力なく抱きすくめられている一方、上部の男性の両肩の力強さ、女性を抱いて一体化した献身性、そして力尽きて下部に仰向けに倒れた姿――その見事な構成が、命を守る男性のドラマとして屹立している。男性のモデルが誰なのか、作者との関係は……問うことの意味を希薄にさせるほどの〈説得力〉がそこに生れていた。《存在にともなう不安や怖れに、描くことによって向き合い克服しようとしてきました。……》とは作者の言葉。

「何処へ」

「Still alive」

「終わりのない夜」

「PASSION2015」

2016 130×162

「澱むとき」2017 130×80

「夜が明けたら」2016 130×80

「終わりのない夜」2024 177×80

「Still alive」2022 165×130(変形)

「Memento mori」2017 153×121(変形)

「暗闇に置き去りに」2015 112×145

「鏡の中の鏡」2015 112×145

「残り火」2024 117×91