※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

・豊崎 旺子 展 11月21日~12月8日

作者コメント「偶然と意識、わたしにとっては混沌と思い、と言い換えてもいいかもしれない。制作の試行錯誤は偶然性を取り入れることで揺らぎと戸惑いが増幅される。デタラメではくくれない何かを探る。」

● 「アンチペインティング アート、もしくは神の視座」

宇フォーラム美術館 館長 平松 朝彦

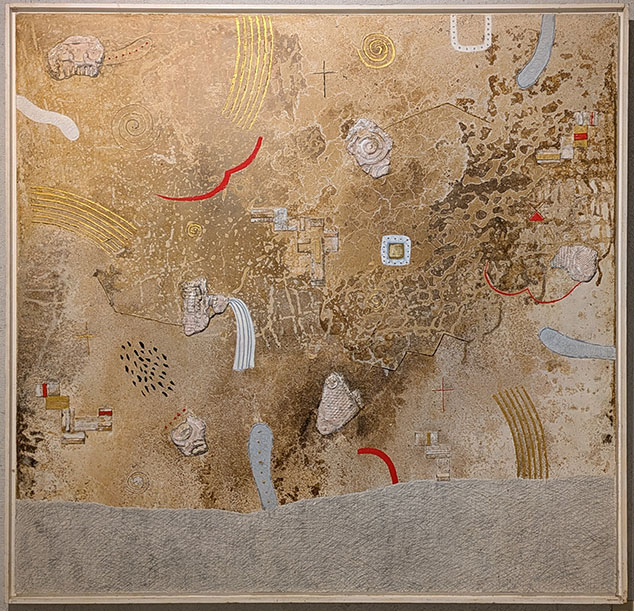

展覧会会場に入ると、150号などの4枚の大作、三六サイズ6枚の組作品が並び、会場を訪れた人はその迫力に思わず声を上げる。それは単に大きさではなく、絵の質感の迫力ゆえ、だ。

抽象画だが色がアースカラーというか薄いクリーム色を基本として沙漠を上空から眺めているような錯覚におちいる。そして砂に埋もれた遺跡を発見するような不思議な感覚。思わずパソコンのグーグルアースでエジプトの沙漠の画面を見てしまったが、風紋なのか地上からではわからない謎の線や緑のオアシスは、地形そのものは具象のはずが抽象画に見えることを発見。豊崎氏はもちろんグーグルアースなどは見ていない。しかし作者は日本のウェットな風景より荒涼たる沙漠の景色に親近感を感じるのだという。筆者の私的な体験でも飛行機の上から見る地上の模様は見るたびに見入ってしまう。この地球を作ったのは神だとすると、神はアーチストだった。そして作者もまた神の目を持っているのだろうか。

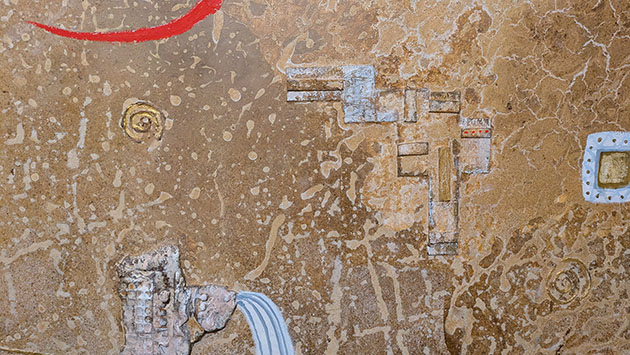

技法についていえば、彼女の画材は材料的にも絵具というよりは泥に近いイメージ。そして絵をよく見ると様々な異物を付けたり削ったりして痕跡をつける。岩絵の具は文字どおり岩から作られた。当館でかつて展覧会を開いたあるスペイン人の画家は、直接岩を削り小さく砕いてそれを直接平面に張り付け作品にしたが、その作品を移動させるとぼろぼろと土が会場に落ちた。そういえばアンゼルム・キーファーもそうしたイメージがある。艶のある部分があり、それらのマチエールはむしろ古美術の壺の釉薬のかかった表面のようでもあるが、それらで豊崎氏の作品が油絵であるということがかろうじてわかる。これらについての表現は独自だが当然多くの試行錯誤の努力があったのだろう。

作者の技法に戻るが、床に置いた合板パネルに目止めして絵具を投げたり撒いたりし、さらに水をかけて乾くのを待つが、ある部分はひび割れが生じる。そうした人為と無作為の作業を積み重ね、自然の作用により完成することになる。それはまた、大地の表面の生成過程と似ているのかもしれない。

こうした筆で描かない手法は何と呼ぶのか。ポストペインタリーといわれる一派がいるが、さらに「アンチペインタリー(仮称)」だ。特に水の作用に着目した作家に最近では日比野猛氏がいる。彼はかつて当館でカラフルな水性の絵具を囲われた台に流し、残った絵具の残滓物による作品を発表した。さらにアメリカの抽象表現主義の歴史まで振り返ると数人のアーチストを思い出す。一人はジャクソン・ポロックで油絵の具を床に置いたキャンバスに垂らし(ドリッピング)流し(ポーリング)た。さらに後期には、水性アクリル絵画の開発により新たな手法が生まれる。例えばモリス・ルイス、ヘレン・フランケンサーラー、ポール・ジェンキンスら、カラーフィールド派だ。彼らは描くというより画面に色を流す感覚で、自然の混色、濃淡の美しさに魅せられた。当時、ニューヨークにいた平松輝子は少し別のやり方、つまりアクリル絵具を和紙にしみ込ませてデビューした。しかし平松はその前から日本でセメントや石膏を合板に流す作品を発表していたのだが。さらに過去の歴史を振り返ると琳派の画家たちは画面の上で、「水の自然の作用を利用して」混色させ、色は無限のグラデーションで混ざり合う。それを後で「垂らしこみ」と呼んだ。この自然を利用した手法もまた神がかっている、とは言い過ぎか。

今回の新作である大小の6点の組作品。画面にはやはり凹凸がある。色は薄茶ではなく黄色と白のイメージで、完全なマット調で、やはり到底油絵には見えない。小さいモノクロで墨風の抽象もある。白い円形は月を想像させ、白に黒のクラック模様は割れた漆喰壁のよう。さらに調和を乱すかのように作品につながる黒のラインと×のマーク。これは単純な組作品ではなく、空間のコラージュでもある。

別の彼女の近作にははっきりと金色が使われた。金銀は現代美術ではあまり用いられないがかつての桃山時代の障壁画などに見られる伝統美術は金箔、金泥などを多用した豪勢なものだった。作者の意図にそうした意図はないのかもしれないが筆者には従来の現代美術にない、いにしえの日本の豊穣さの気配を感じる。あるいはエジプトの太陽神の金色なのか。

確信に満ちて意図的なイメージを現出させる能力は秀でている。

● 寄稿 豊崎旺子展に

詩人 八覚 正大

灰色の面に黄色、そして黒が入っている……抽象美術だと、まず感じられた。中に白い円があり、そこから紐にぶら下がった小さな画布が。どんな意図なのか、遊び心か……。その隣の作品は、地図のような黄色、黒の領域を持ち、ひび割れた線や、○マークの粒が百、二百はあるだろうか。今度はその下に黒い×印が。

一つの画面では飽き足らない何かが作者を動かし、それを付け加えさせるのか。でも興味を惹かれ、余計とは感じられない。それから、六枚繋ぎの大作「環」、一見日本画を連想させるが、線描の括りはどこにもない、灰色、茶、黄色、白……がせめぎ合う平面である。

少し硫黄の温泉のような~~と思ったら、入り口とは対面の奥の壁に、力強く地下から湧き出てきたような、茶と黒と、そして黄土色に塗られた大作が、インパクトをもって控えていた。タイトルは「FLUID」、この作品を観て、作者の意匠、エネルギーの原点、方向性が伝わってきた気がした。

《偶然と意識、わたしにとっては混沌と思い。制作の試行錯誤は、偶然性を取り入れることで揺らぎと戸惑いが増幅される。デタラメではくくれない何かを探る》と、作者の言葉である。自然の中に置いても、違和感はないようなその画面に、しかしそこから立ち上がる「思い」のエネルギーに魅かれていく……見応えのある作品だ。

一方、次の大作「時のかけら」では、前出に近い画面に、様々な形が細かく描かれている。小さな赤い三角、四角、線、六七本の線束、矩形の上空から見た建物?

の形、十字、渦巻き……それらが、混とんとした画面に、理知的なアイテムとして配置されているーーこれは、半ば無意識でありつつ、作者の知性の表現だろう~と(かつて理科系出身の評者は)語りかけてみたら、「あ、これは遊びですよ」と、軽くいなされた。でも、抽象美術であり、その偶然・混沌をエネルギーの基盤とされながら、やはりこの世での生活・制作の中で形を具現されてきたであろう作者の、来歴が現れているのでは……と詮索を残したまま、対話を終えた。

「環」、「景」

「TRAIL」182×228

「環」193×193

「時のかけら」182×182

「FLUID」182×228

「環」182×546

「景」組作品91×117(×3)、41×41(×3)

作品部分