※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

2024年 12月13日~22日

石川義和一周忌展

・石川義和氏の芸術 宇フォーラム美術館 館長 平松朝彦

岡倉天心は、東洋と西洋の美術の違いについて「東洋の美術は書に始まり、西洋の美術は彫刻に始まった」と述べた。石川義和氏の恩師である染川英輔先生は、大学でデッサンを学ばれてその代表作の一つである「新・六道図曼荼羅」における様々の人物像は極めて筋肉的、彫刻的である。これは仏画として異端であり同時に画期的だった。

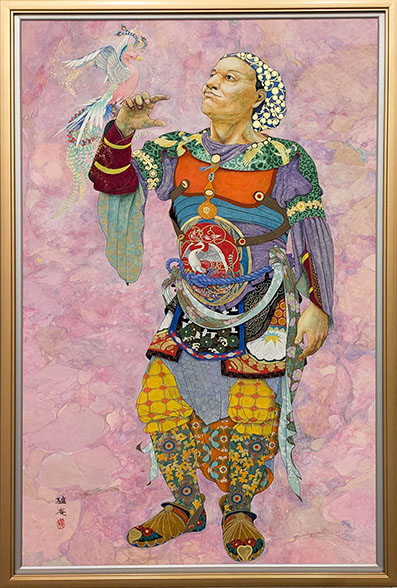

今回、奥の部屋で展示されている石川氏の十二神将は、筋肉質で彫刻的であり、染川先生の弟子であることを感じさせる。さらにそのグラデーション豊かな優しい色彩は、誤解を招く言い方かもしれないがアニメ的でもあり、若い人や外国の人にも親しみやすい新たな時代の仏画といえそうだ。

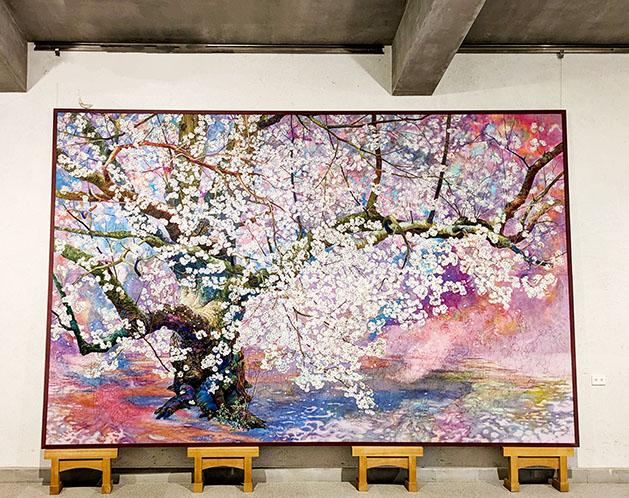

そして、今回手前の部屋に並べられた作品群は一転して自然や動物がテーマである。特に「櫻霊」「転生浄土」「蓮世」は見る人を瞑想の世界にいざなう。

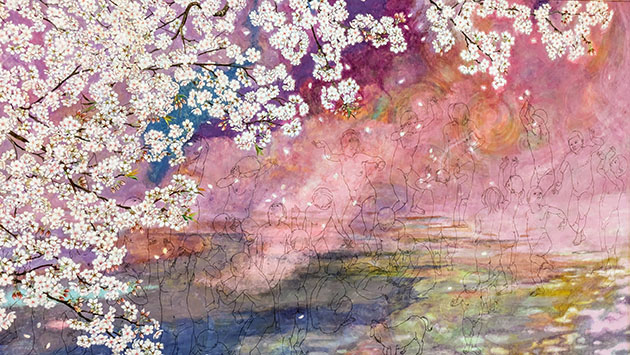

櫻を描いた大家の大作は他にもある。しかしこの「櫻霊」は狩野永徳の槙図のようなダイナミックな太い幹や、色彩の混在は琳派の光琳を思わせ圧巻だ。大作だけに写真では細かいディテールがわかりにくいが、花びらの描写なども一頭地を抜いているように思う。この櫻の大作に、あらためて作者のチャレンジ精神を感じる。さらに題名は「櫻」ではなく、「櫻霊」である。櫻霊という言葉は石川氏の造語のようだ。霊峰富士ともいうが桜にも霊があるということか。絵には子供たちが桜の下で遊んでいる姿。古くは洛中洛外図(舟木本)にもかかれているように花見として桜は欠かせない。日本に四季があるというが、それは桜と紅葉があるということ。日本人は日本の象徴として桜を愛した。

一方、蓮をテーマとした二つの作品は題名からも宗教的な作品であることがわかる。画面の下に配置された枯れた蓮の葉と、中央に白く輝く蓮の花は、連綿と繰り広げられる今生の生命と死の永遠の物語だ。これは今生の世界であり彼岸の世界。さらに蓮の葉の描写は仏教徒でもあった若冲の動植綵絵を彷彿とさせる。この精細な筆の技は油絵具では至難の技だ。司馬江漢以来の日本画と西洋画の高度な融合を果たしたといえるのではないか。

そして日中、会場の照明を試しに消してみると絵と反対の窓から光が入り、画面の空と水面の銀色だけが光り輝く浄土が出現する。夜の帳が上がる頃、まだ万物に色のない世界にまず空と水面が輝く荘厳な光景が再現されるが、その場面を意図的に作り出したとするとこの発想は画期的だ。桃山時代の金銀の豪勢な絵画もこのように見えたに違いない。モネの睡蓮にたいする日本の和の美意識としてのザ・日本画。

最後に、日本の美術、さらに画僧に憧れていたヴィンセント・ヴァン・ゴッホの書簡(686/542)から彼の言葉を引用したい。

「日本美術を研究すると、明らかに賢く哲学で、知的な人物に出会う。その人物は何をして時を過ごしているのであろうか。その人はただ一本の草の芽を研究している。しかしこの草の芽がやがて彼にありとあらゆる植物を、ついで四季を、自然の大景観を、最後に動物、そして人物を描かせるようになる。彼はそのようにして生涯を過ごすが、人生はそれらすべてを描きつくすにはあまりに短い。

どうかね。まるで自分自身が花であるかのように自然の中に生きる。こんな単純な日本人が教えてくれるものこそ、真の宗教ではないか」

・寄稿

石川義和一周忌展に

八覚 正大

一年前、この画家の訃報に接した時、「なぜだ、あまりにも惜しい!」という情が込み上げてきたのを覚えている……筆者より一年人生の先輩の、この画家との出逢いは、染川画伯の宇フューラムでの折だった。平松館長始め、染川先生に教わった高校時代のお仲間が集っていた。その中に広い額と眼光の鋭い、否穏やかな人物連想させる眼差しを感じた画家、それが石川義和さんだった。彼を含めて何人かはその後、国分寺けやき台団地の小生のサロンを訪れて頂き、コレクションのアフリカ美術などを見ても下さった……そんな過去がある。

しかし、実はご本人は気づかれなかったようだが、小生は既に彼にお会いし、とある高校で一年間職場を共にした過去があったのだ……。筆者の八覚はペンネームである。石川さんが都立高校の専任を退職し、K高校の講師に赴任されたその時、私は数学の専任教員としてその高校に在籍し教鞭を取っていた。こんな力量を感じさせる人物がなぜ専任を辞め、講師としてK高校に見えたのか……それが不思議だった。実は私も教員は仮の姿と思いつつ、小説や詩や美術への思いが強かった(今は亡き母も日本画の画家ではあった)。

ある日の放課後、ふらっと美術室を訪れてみた。石川さんはかなり大きな日本画をテーブルに広げ制作されていた。それでも暖かく迎えてくださり、歓談することができたのだ。……やはり本業の絵描きとして、じっくり時間を使いたいと……でも学校では生活指導に力を入れ、サッカーの指導も続けてきたと。生活指導・サッカーと画業……そしてついに後者に比重を移した、その刹那に、実は筆者は立ち合っていたことになる。彼はしかし、その講師も一年で辞めてしまった。その決断の意味、日本画のプロとしてのスタンス……そんなことをじっくりお聞きしたいと思っていた筆者は、擦れ違っただけの出会いを実に残念に感じたものだった。

月日が経ち、宇フォーラム美術館を知り通い出した筆者も高校を満期退職し、そして美術評論も書き出していた頃、前出のように偶然の「再会」を果たしたのだ。でも、私はすでにペンネームで生活し教員はかつての仮の姿と思っていたので、打ち明けはしなかった。多分彼もこちらに何か「既視感」を感じつつ、でも部屋を訪れたあの時の一介の教員……と気づくことはなかったと思われる……。

それから彼の傑作『十二神将』の個展の時、その豊饒にして迫力のこもった神将たちの姿を、拙い筆で、でも思いを込めて評させて頂いた。……それが今回、二階の奥の部屋を埋め尽くして再び乱舞しているではないか! 彼の魂が舞い戻ったかのような、そんな感覚を覚え過去に書いたものを読み直したりした。

ところで、今回、奥様とも対話でき、石川さんの学生時代のサッカー選手としての写真を見せて頂いた。額の広さはヘディングに向き、またガタイの頑健さは、エースとして活躍されたことを物語っていた。その彼は、染川先生の影響もあってか日本画を選び取ったのだが、過去には青や黄の色彩の人体を描いたりしていた。また、初めて写真で見せていただいた風景画、それは微かにキュービスティックな家、そして緑の木々と、赤い土。その整然と描かれた、ある種静謐さの籠った一枚の絵、ああ、これが彼の転機ではないかと直感された。サッカーに精を出しつつ、西欧の美も齧り……そして日本画へ向かって行った彼のステップ――。

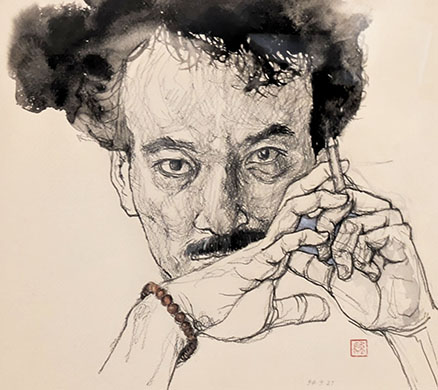

それから今回、若い時の自画像ROANがあり、その眼光の鋭さに一瞬たじろいだ。しかしその隣に、後年の、実に穏やかな慈愛に満ちた眼差しの写真があった……私が出逢った時の目はすでにこちらだった。そこで、再度自画像を見直すと、その鋭い眼差しは人を射るものではなく、本質を究めようとするーーその視線だと気づき直した。それはサッカー選手の時、ゴールの隙を狙い、絵画においてはその対象の細部に宿る命を掴み描こうとするーーそんな眼差しなのだと!

今回も十二神将は傑作だと感じられ、また大作「櫻霊」の構想とその中に舞う天女や子どもたち、やはり大作「転生浄土」の蓮の群れとその葉の青の美しさ(高価な岩砕ラピスラズリを用いた)などに素晴らしさを感じつつ、どうしても「麦」そして、かつて拝見した「なまこ漁」に思いが行ってしまう。かつての個展―の小生の感想批評の終わり部分を抜き出してみたい。

《……(十二神将の)どれも極まった姿形、衣装の絢爛さ、重厚な気迫、勢い、秘められたパワー……とともに、なかなかの遊び心が込められている。それは作者の内面から発し、その抜群の技法を纏い、〈いまここ〉に踊りだしている。面白い、楽しい……だからといって容易に真似のできない描画の世界。このような質量の濃い〈面白さ〉があるのだ! と実感。

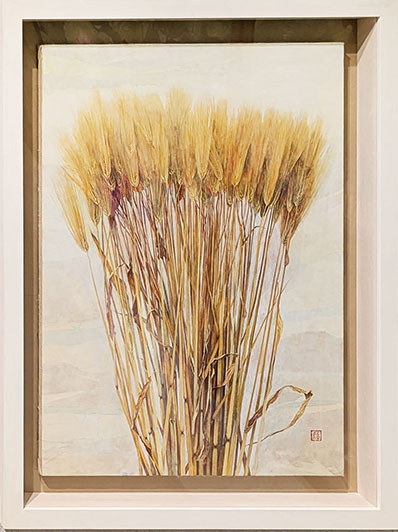

だが、それだけではなかった。第一室に戻りその入り口で見た「麦」がすでに足を止めさせていたのだ。その束ねられた勢い、一本一本の穂先にまで行きとどいたまなざし。作者の並々ならぬ気迫はすでに、此処に放射されていたのだ。そして「櫻霊」の大作。地上を彷徨う霊と枝葉に浮揚する天女に込められた意匠が満開の桜の中で見る側の心の層に触れてくる。

そして極めつけは「なまこ漁」、一艘の浮かび上がる船、ぼんやりと淡い太陽、今まさに獲物を突こうとする漁師の間合いを貯めて天に伸びる棒、ここに芸術という漁(すなどり)に賭ける作者の渾身の姿を見たような気がした》と。

さらに今回もう一言付け加えたい。それは「麦」の隣にひっそりと置かれていた「水仙」。小さな花が何十も此方に向いている、一見水仙の群れ……しかし、その花の一つひとつへの触筆、それはサッカー選手にして日本画家、それでいてやはり教師として生きた彼の、生徒たちを見つめる眼差しではなかったのかーー石川さんの命はそこにも宿っている。

「転生浄土」1300×4280 (照明有)

「転生浄土」1300×4280(照明なし)

「蓮世」910×652

「櫻霊」 240×376

「櫻霊」部分

「迷企羅大将(酉神)」143×88

「毘伽羅大将(子神)」143×88

「摩虎羅大将(卯神)」143×88

「真達羅大将(寅神)」143×88

「ROAN(自画像)」

「麦」