※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

2025 3.27~4.6

-桜のころの- 相本 みちる・塩見 京子二人展

「宇フォーラム美術館で20数年前に出会ったふたりです。一人はファイバーアートに熱中する相本みちる。「人の為に手助けしてくれる『軍手』を表舞台へ」の想いで制作。もう一人はこの十年『女』を描き続けた塩見京子。どのようなハーモニーを醸すのでしょう。」

・塩見 京子 作者コメント

「この10年、モデルさんを前に「人物」を常に描いてきた。木炭で描いたり、彩色したりした。それをもとに大作も描いた。今回の「二人展」はそれを一堂に見ていただこうと思う。

人物を描ければ、山海の景色も容易に描けると言った先生がいた。それほど人物デッサンは良い勉強になるという事だろう。これまでの10年がこれからの制作に生きればと祈っている。いまもデッサンは楽しく続けている。」

・相本みちる 作者コメント

「☆固定概念に捉われない。☆作品を見た人が何となく口角が緩む。☆裏方仕事をしている物を表舞台に立たせたい。以上の気持ちから素材に軍手を選びました。軍手には鋏や接着剤を使用せず針糸で縫い合わせ制作をしています。」

・寄稿 桜のころの展を見て

宇フォーラム美術館 館長 平松朝彦

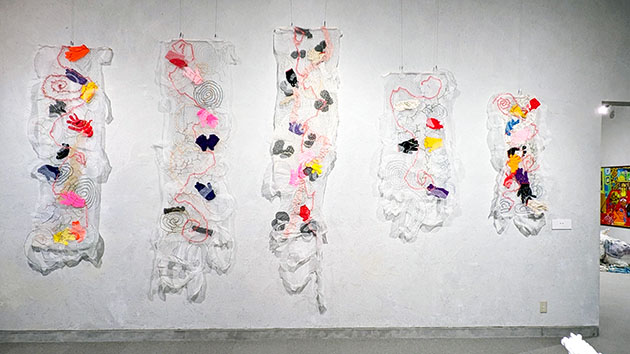

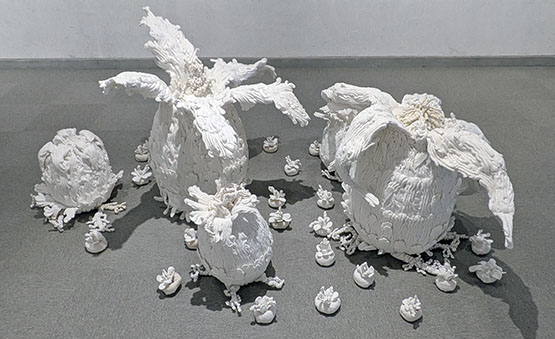

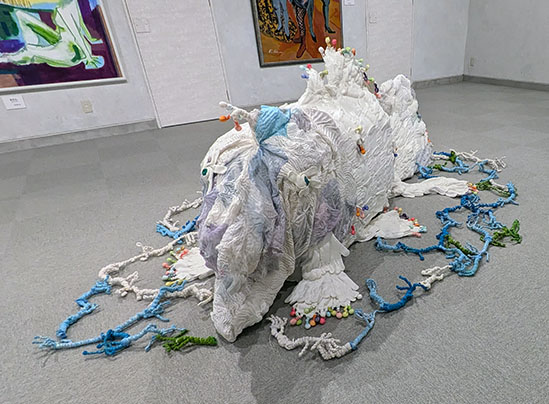

「桜のころに」と題された春にふさわしい明るい展覧会。二人は当館を通じて知り合い、以前に戦前に建てられた銀座の奥野ビルの小部屋で何回か楽し気な展示をされていた。相本氏はオブジェやインスタレーション、塩見氏はアクリル絵画であり、今回、基本的に壁面は塩見氏、床面は相本氏となった。入口左の壁は相本氏の最長2.8mの白いレース状の6枚の布が天女の羽衣のように軽やかに吊るされて観客を出迎える。よく見るとカラフルな軍手や雨の水面の波紋のような渦巻模様が編み込まれていた。相本氏は当館での糸楽展でもおなじみだが、以前は、光源を入れた布の光るオブジェによるインスタレーションというアーティスティックなシリーズだったものの、いつしか軍手のシリーズに変わった。最初は二次元の馬や人物のレリーフから、仏像シリーズ、魔界シリーズと三次元に進化する。今回もおびただしい軍手の群れが、まるで人の手のようでもあり動き出しそう。白い軍手の「魔界花」は一見ずんぐりしたサボテンのようだが、食虫植物のように触手がある。その先の「天の国に遊ぶ!!」は、数体の石を思わせる灰色の小さなお地蔵さんが軍手の雲の上に浮いている。そして奥の部屋には六つの足のある「心界魚」が身動きせずに潜んでいる。これらの有機的な造形力は半端ではない。また、お地蔵様の顔を見て笑わない人はいない。これを作るには想像できない根気が必要と思うが、おそらく、これを見た人の反応を思い浮かべながら、にやにやしながら作っているのだろうか。糸楽展(いと楽し)もそうだが、アートは難しいことではなくみんなのものと説くユーモアート(あなたもアートでもある)の教祖様は日本版のヨゼフ・ボイスか。その転身は長らくソーシャルアートフレンズなど障害のある方々の美術活動に携わったことと関係があるのかもしれない。さらにいえば、ユーモアート派、軍手派は日本の美術界のアカデミズム、権威主義、商業主義にたいするアンチテーゼなのだ。ユーモアートの先駆者として日本、世界の美術史に名を残してほしい。

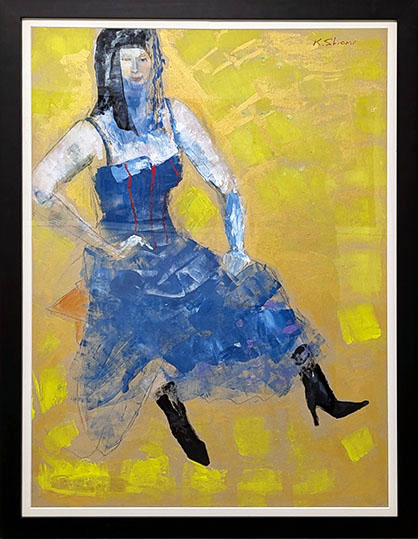

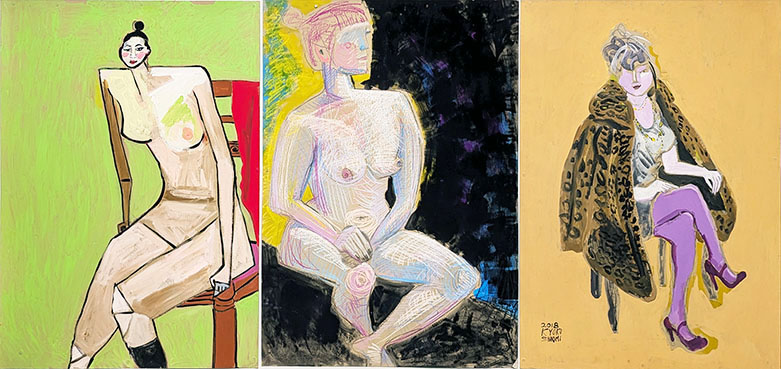

一方、塩見氏は絵画だけではなく、書の分野でも全国最大の書道展である毎日書道展でも入選されている実力者で墨、筆の達人でもある。しかし彼女の描くアクリル作品は、繊細な筆使いとは対照的に、フォービズム、マチス、ピカソという言葉が脳裏に浮かぶ大胆な描き方と明るい色使い。大作の並ぶ奥の展示室を見ていると、具象にもかかわらず遠近法などないことに気が付く。最新作は、荒いタッチでセザンヌ風であるが顔すらない。手前の部屋は女のシリーズだが、着衣からヌードまで大きな黄ボール紙のデッサンが約15m、19枚が一気に並ぶ様は壮観だ。2枚の木炭を除きアクリルだが、その色調はややくすんでいるものの、この独自の色遣いは天性のもので、たくさん並べたこともあるがこの色の豊饒さはなかなか出会えない。いずれもデッサンといいながら、やはりデフォルメされているものが多い。構図も、意図的なのだろうが頭の上のほうが切れて画面に入っていないものもいくつか。一つ極端に頭が小さい作品があり、狩野光信の、裃と烏帽子をまとった秀吉像のよう。「ロレーナ」の背景には金色が使われ、少し、金箔のかけらもあり、あの豪勢な桃山時代の絵の雰囲気が漂う。今回、塩見氏の絵を見た、長くフランスで活動していたある画家が「達者な絵」といたく感心していた。その言葉で、坂田一男がピカソの絵にたいして言った言葉を思い出した。塩見氏は具象をうたう会派の日洋会に所属し、デッサンを先生について習っている、ということから私の印象は今まで少し違っていたのだが今回の展示で認識を新たにした。絵にことさら情感はないが、子供のように自由で屈託なく変幻自在。日本では特にありそうで無い絵だ。二人の個性には脱帽するしかない。

相本作品

相本みちる「春嵐」 (高さ1.4~2.8m、幅0.65~0.85m)

相本みちる「魔界花」 (高さmax0.8m、幅max 1.2m)

相本みちる「天の国に遊ぶ!!」 (高さmax 0..4m、幅2.5×2m)

相本みちる「心界魚」 (全体2.8×1.9m、魚 長さ2.4m高さ1m)

塩見作品 奥の部屋から

塩見京子「春の詩」 (F200、2018)

塩見京子「平和の中で」 (F200、2017)

塩見京子「セレナータ(恋歌)」 (F200、2021)

塩見京子「女三人」 (M100、2025)

塩見京子「ロレーナ」 (110×80cm、2017)

塩見京子「女シリーズ」 (各110×80cm)

塩見京子「女シリーズ」 (各110×80cm)

塩見京子「女シリーズ」 (各110×80cm、木炭)