※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

中山 正樹展 -BODY SCALE 身体・心体・神体-

20日(日)14:00~15:30 トークイベント「時代と作品について」

登壇者 大橋紀生氏、中山正樹氏

「多重の世界」 平松朝彦

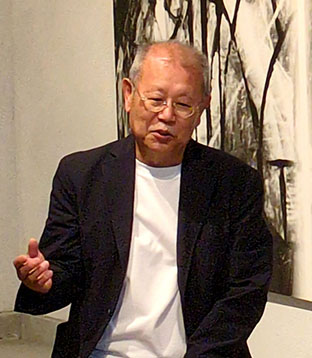

作者は1970年代から身体をモチーフとして「BODY SCALE」というテーマで制作しているベテラン。国内では藍画廊、ときわ画廊、田村画廊、秋山画廊、東京画廊、トキ・アートスペースなどで個展を行う。また海外ではフランス、チェコ、ポーランド、ドイツ、イタリア、オーストラリアなどで個展やグループ展を行う。今回はいわば回顧展でもあり、大橋紀生氏と1960年代からの日本の現代美術について当時のモノ派、インスタレーションなど多岐にわたってのトークイベントが開かれた。

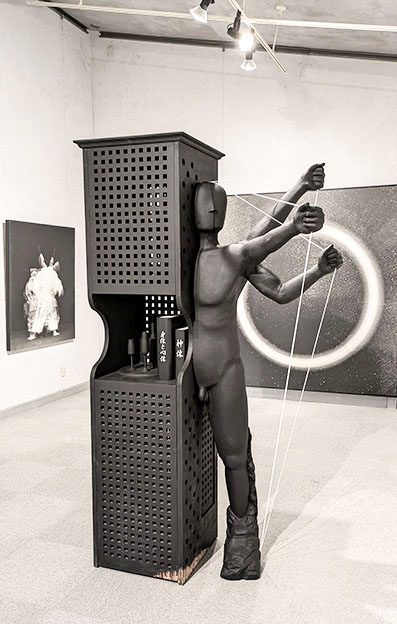

今回の展示は彫刻、造形、写真、インスタレーション、絵画と制作範囲は多岐にわたる。手前の部屋は写真を中心とした2000年以前と奥の2000年以降のアクリル絵画の作品に分けられ、それぞれの部屋には各一体ずつ大きいオブジェが設置されている。

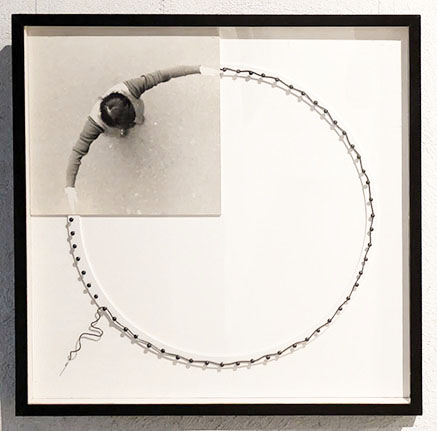

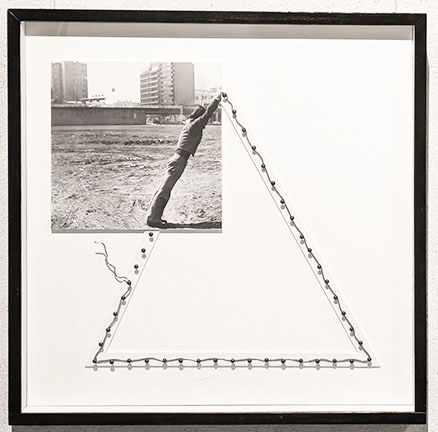

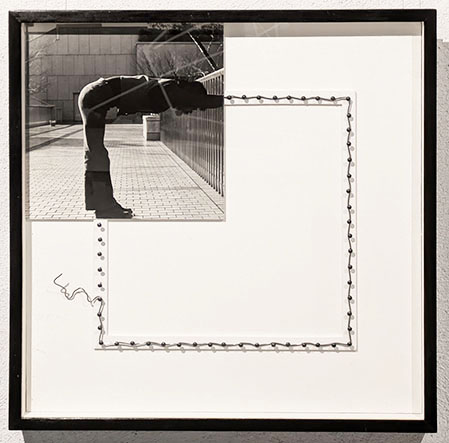

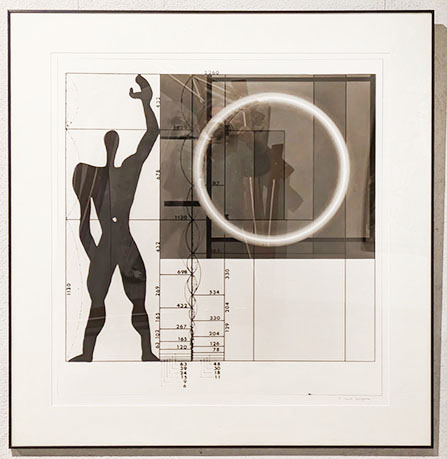

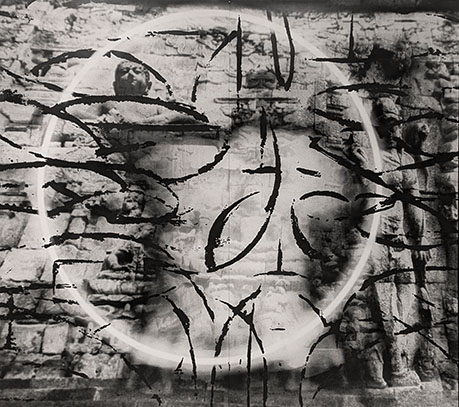

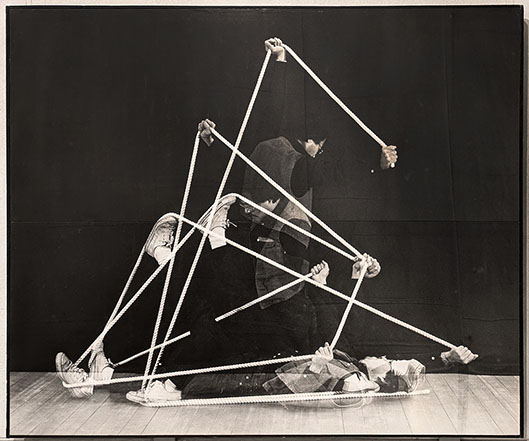

まず入り口では「シルエットグリーン」なる緑色のシルエットの作者に出迎えられる。こちらに向いているのか背を向けているのかわからない不思議で、かつユーモラスなこの人物は多くの絵の中にアイコンのようにメッセージを発している。次に三角、四角、円という幾何学の一部が人体となっている写真作品が並べられる。さらに奥の壁の大きな「気体する身体」の円の一部もやはり作者の姿。当時最新のパソコンの画像処理による白く発光するような円環の背景には白い点が散在し宇宙のようだ。その左隣の二点「北京の朝」と「北京の夕べ」は、白い服の人物が回転する様子を多重露光した作品。右にはやはり「気体化する身体」シリーズの合成写真による見ごたえのある遺跡の多重露光作品が二つ。いずれも貴重な印画紙の作品。さらに作者がローブを手にもって突っ張ったポーズの人物が多重露光されている「線としての身体2」「Deformation4」。手により引っ張られたロープは直線と化し、二つの点があれば線が生まれ、様々な点同士を結ぶと形ができる。その形は写真として多重露光されて、時間が積層された作品となった。その写真は、こうしたパフォーマンスの記録でもあるが、それだけではなく、写真化した作品なのだ。主体はパフォーマンスなのか、写真なのかという迷路に踏み込むことになる。しかしこれはどのように位置づけるのか。マン・レイは造形作品を作り、それを写真にとって作品としたがそれと同様だ。

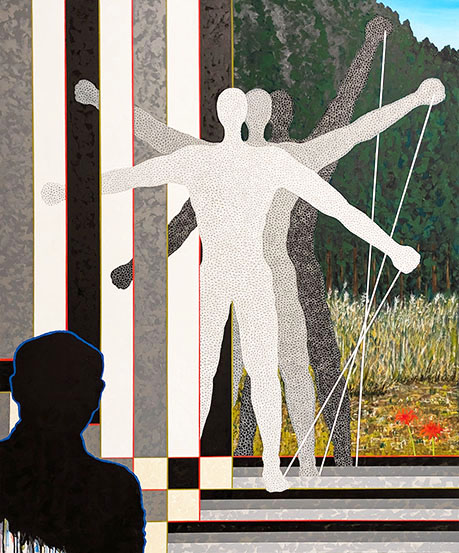

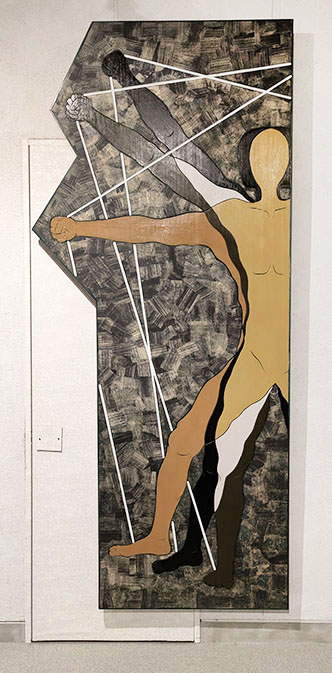

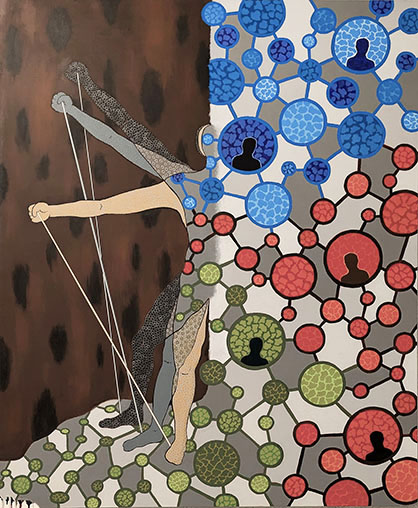

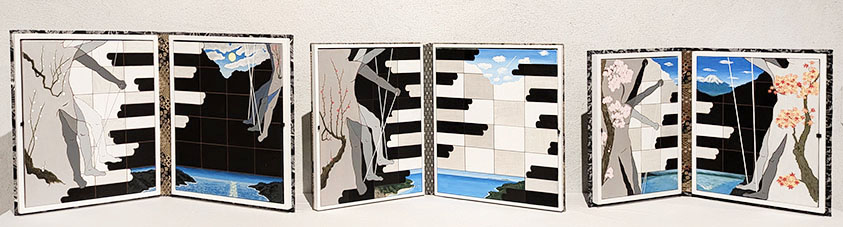

奥の展示室にはアクリル絵の具による大きな作品が並ぶ。高さ2.7mの異形の「記憶4」ではアクリル絵画に墨の作品をコラージュした。中央の3メートルの巨大なストライプの「記憶1」はさらに圧巻の迫力。その棒状の緑のラインは貼り付けてあるから造形作品でもある。作者とおぼしき巨大なシルエットの人物が大胆。そして前述の白いロープを引っ張った人物の作品はカラフルな格子、ライン、円などの幾何学で構成される「多重的身体」の大作。最新作「光琳へのオマージュ」は光琳の紅白梅図にある中央の流れに、光のエネルギーを感じる滝が落ちる。その奥には日本の富士山が象徴的に立っている。さらに本仕立てにした二曲屏風のようなアイデアの作品「春の夜」、「春の昼」「春の秋」が三つ並ぶ。現代といにしえの世界が一体となった作品である。

ところでこの四角、円などの幾何学形に満ちた画面を見て、私は個人的に過去の美術の歴史を思い出した。二次元と三次元の抽象造形が生まれた1925年のパリで開かれた「今日の芸術展」である。日本ではレジェ研究室の坂田一男が参加したが、彼はその一年後には幾何学形のピュリズムの絵を描いた。それはまたマシンエイジの時代を背景に生まれた。

次にオブジェに移る。手前の部屋の「家具と身体」はオブジェの半分は艶消しの黒い格子組による箱型の立体だが、その内部にも仕掛けがある。箱の中央の棚状のところにはやはり黒いワイングラス状のものが三体置かれて思わずピュリズムの静物の作品群を思い出す。その横には白い字で「身体と心体」、「神体」と書かれた二つの黒い本が立てかけられた。その横には人よりも大きな黒い人間の半身のオブジェ。三本の手が突き出てそれぞれ白いロープと足がつながっているがこの仕掛けを作ることは容易ではない。作者は木加工も自由自在で、造形も発泡スチレンを元に石膏、ファイバーグラス、和紙、塗装と技術も一流だ。奥の部屋のオブジェ「知性としての身体」も似ているが、黒、茶、白、三色の三つの半身の人物の横は巨大な本になっている。一つには六法全書と大書されているその本も実に本物のようによく出来ている。人々の生活を規定している法律という意味だそうだ。すべてにおいて何かぎこちないまるで機械のような人間。それらは黒ないし一色に塗られて機械の一部に化したかのようでもある。そして人の心はどこに存在するのか、と作者は問う。一方、これらを発想する頭の中はどうなっているのだろうかと考えてしまう。

概念、行動を限られた身体という形により表現した日本独自のパフォーマンス。さらにこれはまさにジャンルを超えた多重の世界。それは記録写真であると同時に作品であり、間違いなく時代を超えている。ニューヨークの美術界に持ち込んだら現代の作品として注目されるだろう。これらは現代的であり、もっと世界に知られていい。さらに希望をいえば日本の現代美術専門の美術館が必要だ。最後に本展覧会を企画された望月厚介氏と大橋紀生氏のご協力に感謝します。

「家具と身体」212×115×51

「知性としての身体」242×165×125

「Circle」59×59

「Triangle」59×59

「Square」59×59

「気体的身体コルビュジェから1」84×79

(ガラス反射あり)

「北京の夕べ」

130×110

「気体化する身体Cosmos1」219×206

「気体化する身体ボロブドゥールから2」183×203

「Deformation4」219×200

「線としての身体2」185×213

「多重的身体(秋)」194×162

「記憶4」274×120

「記憶1」300×270

「多重的身体(増殖2)」194×162

「春の夜」50×42、「春の昼」48×41、「春秋」46.5×36.5

「光琳へのオマージュ」130×162

中山正樹氏

トークイベント、大橋紀生氏、中山正樹氏