※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

5月8日(木)~5月25日(日)

版画4人展 -異彩を放つ表現者たち-

・ハチロ ユウジ・松村 誠一・たなか よしかず・杉山 髙史

・ハチロ ユウジ /「心象の調べ」シリーズ。擬人化した面相とその心模様を、詩情を込めて表現しました。瞬間的に制作したレリーフの記録と心象サーカスの世界。哲学荒野で試みる人間観察。」

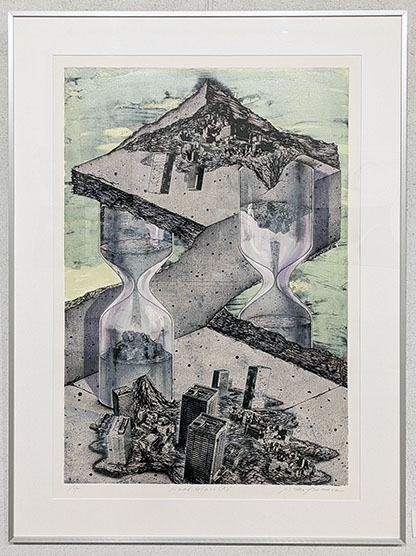

・ 松村 誠一 /「クルクルと皮を剥かれたりんごの形態は、帯状と化し、螺旋を巻きながら画面に浮遊して空間をつくり、絡み合う関係や別れた関係、主従の関係や同等の関係などを生み出す。」

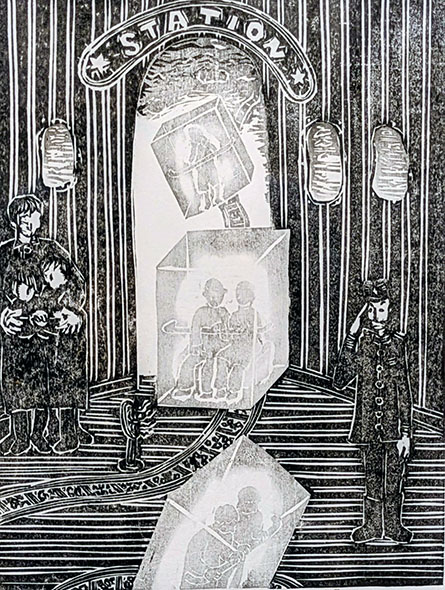

・たなか よしかず /「ポツポツと版画を゙彫り出してから四十余年となりました。今回宮沢賢治の世界を版画で表現したものを主に本と共に展示させていただきました。」

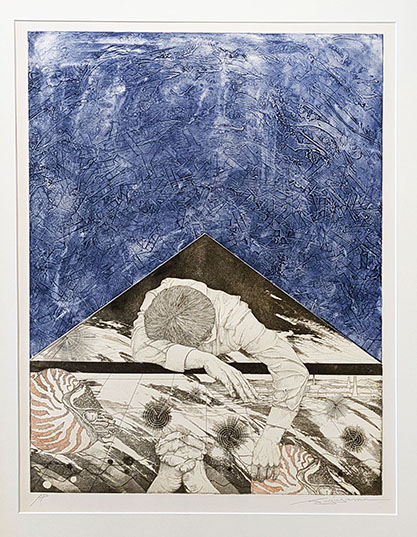

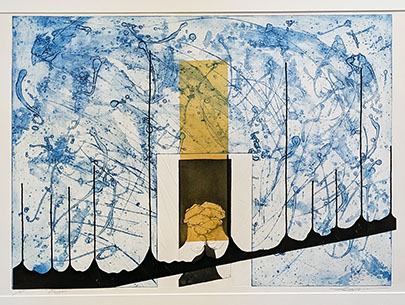

・杉山 髙史 /「アメリカ同時多発テロの衝撃から現在も続く民族紛争や宗教紛争、領土侵略戦争のなかで、一方で激甚化する大自然災害によって、家族や住居を失い苦しい生活を強いられている人たち多くの子どもたちも犠牲になりました。私は亡くなった人たちへの鎮魂(レクイエム)の意味を込め「祈り」の作品を描き続けてきました。今回はエンボス版画を用いて「祈り」の形を試みました。」

「異彩を放つ表現者たち」 宇フォーラム美術館 館長 平松 朝彦

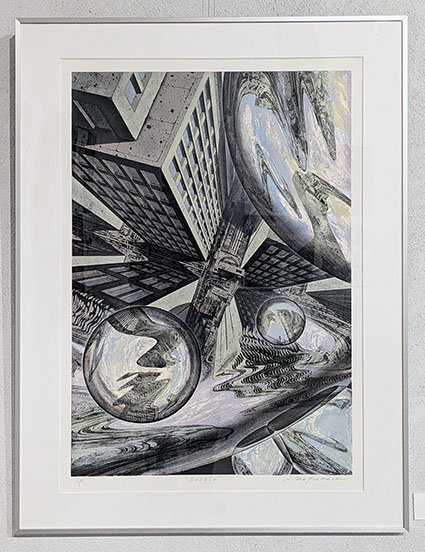

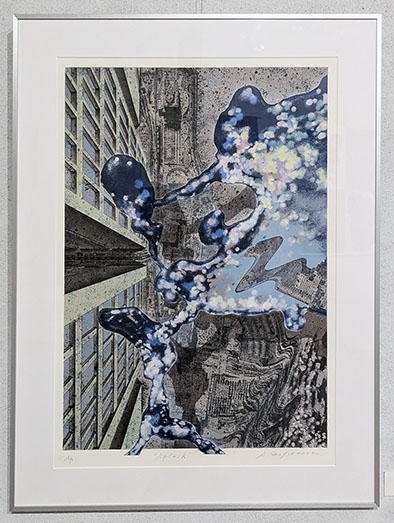

近年の資材の高騰、職人の廃業など版画技術の文化が存亡の危機だともいわれている。そもそも版画の魅力とは何か。筆で描く絵と違い、抽象的な造形が容易で、精緻な表現、シャープという独自性がある。表現は様々だが、4人の作家の展覧会を開くこととした。たなかよしかず氏は素朴といえるオーソドックスな木版で宮沢賢治的というか物語的世界を情緒豊かに再現されているが、特に「うたかた」などの人物の立ち姿は死者を弔う場面のようで胸を打つ。ハチロユウジ氏はデジタルソフトを駆使した、これ以上ないほどシャープな新しいデジタルプリント。布の凸凹、その陰影による人物の顔の不思議さ。あるいは光の軌跡による線や光の表現はデジタルでなくてはできないことを証明。松村氏は架空の迷宮、建築的なものからリンゴの皮まで、騙し絵的視覚空間をリトグラフで精緻に表現。架空空間の面白さもあるが、人のいない廃墟的な都市空間はシュールでもある。杉山髙史氏は3.11東日本大震災時の悲劇と被害者の苦悩を多彩な版画技法を駆使して表現され、さらに黄色い蝶に希望を託す。版画のおもしろさは細部にもある。当初4人の面識はなかったが、最終日は皆、親しくなった。特に杉山氏と田中氏は古い付き合いがあることが判明し、いろいろな出会いがあった展覧会だ。それぞれ版画への強いこだわりを感じるとともに、その魅力を再確認できたと展覧会だった。

・寄稿2025 版画四人展に 異彩を放つ表現者たち 八覚正大

宇フォーラムの二階に上がると、まず二人の作家の感覚・雰囲気が伝わって来る。

たなかよしかずさんの作品は、宮沢賢治の本の表紙、挿絵に使われた作品群だ。〈わたしたちは、氷砂糖をほしいくらいもたないでも、きれいにすきとおった風を食べ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。〉 もう、始めから賢治の世界に直通する……このひらがなの、平易でやさしい感触が、その版画の字体の素朴な親しみやすさとともに伝わってくる。

後は、その世界を、そう想像の列車に乗って、ゆっくり巡ればいい……。犬と少年、だけの世界。透明な立体の箱に少年たちが乗っている風の又三郎、草木を揺する大風の中を一人の少年が行く「どんぐりと山猫」の風景、ひとり想を練る賢治自身の窓外を見つめる姿、十一月三日、アメニモマケズ。自然の驚異を畏怖させるような「上の野原」、四人の少年の一人だけ帽子の跳ね上がった「気のいい火山弾」、★STATION★の舞台のような停車場に家族と敬礼する駅員、サザンクロス停車場、「銀河鉄道の夜」だ。星空に浮かぶ四角い台座、三人の立・座・立のかたち――プラネッツステーション、……西域流砂街道、うたかた、……明滅廻廊の空中の曲がった廻廊とその下を行く母子の乗った舟……森の中の独演会と聴きに集まる動物たちの、ゴーシュ氏によるセロの夕べ……など。

賢治の世界の詩情が、作者の版画によって豊かに無理なく膨らみ心地良く伝わって来る……賢治の世界の理解・共感さらに作者の謙虚で瑞々しい感性が、見事に〈マリアージュ〉した、素晴らしい作品群だと観入ってしまった。

一方、杉山髙史さんの作品で、まず目に入ったのはDMにもあった丘に立つ一人の僧侶のような後姿、世界の相を観つつ屹立するそれは、明るさも悲惨さも受け止めていこうとする視点の毅然さを表しているように感じられる。実は、その人物は古井戸が前面に配置された作品の右上に小さく立っているだけなのだ。克明に描写された井戸、それを描いた作者の心は世界を観想しつつ、またその画の中の世界に住み込んでいる……人間を見事に〈入れ子構造〉として捉えている。

9.11の悲惨さ、そして3.11の不条理……それらを作者の感性は確かに受け止め、祈りの形として明快な表現に繋げている。「祈る」の組まれた手の想い、赤と青の色相の対比、「沈黙」の頭を抱えた主人公、その頭髪の黒と明るい黄の月、青い大気の中から降って来る異形(貝や海洋生物……)……そのテーマの作品が五点、形を変えつつも悩み後悔する男性(3.11の悲惨さに於ける原発という人災への)の姿が鮮烈だ。

それに対し、四角い大小の金箔の中をアゲハ蝶が舞う作品は、その災害を抜け、再び立ち上がろうとする人々の祈りを表現していて、希望を感じさせる。

二階奥の部屋に入ると、松村誠一さんの、理知的な構想を展開した作品群に出会う。リンゴの皮を剥き、その皮の帯でリンゴ空間を再び醸し造る、優れた技術と構想。評者もかつて大学の数学科などに(誤って(笑))籍を置いたこともあり、トポロジーとかメビウスとか、ペンローズの三角形とか……さらに、大好きなエッシャーとかが浮んでは消える。

我々はリンゴというと丸くて皮が艶々し齧ると甘酸っぱくて……と知り得たように思っている。そして皮を切らないでどこまで繋げられるか~~なんて競ったこともあったし……、また皮と実の間にこそ栄養があるから皮はある程度食べたほうが……くらいの触知。しかしこの作品は皮の裏側まで大胆に見せ、さらに二つのリンゴが「皮友」とでも言えそうな繋がりを見せている……これはもう、創作リンゴというしかないアートだ。

それからピラミッドの上部はもちろん、地下まで同時に見せてくれている。ペンローズの三角形もこうしてアートとして見せられると、美しい~とため息が漏れる。素晴らしい技法によって、現実には見られない(不可視の)ものを恰も実在するかのように見せている。これが人間の知性・感性を拡大させる〈アートの力〉なのだと改めて思う。砂時計や波、泡? のようなものを画面に混入させ、時間性を加味された作品なども面白かった。

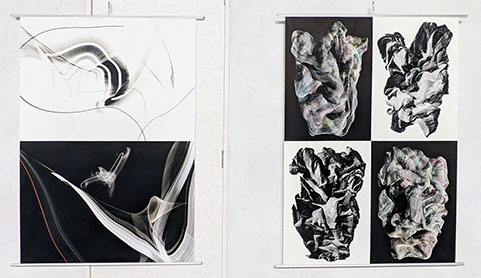

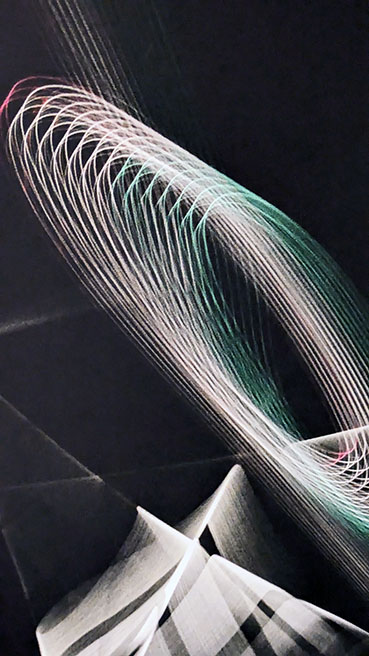

そして、会員展でも数回は拝見しているハチロユウジさんの「心象の調べ」シリーズ。まさに光との戯れ、がテーマの作品群である。まず作者がいうように、「擬人化した面相」は布感のあるものをくしゃくしゃにし、外形は人の頭部の形にして撮っている。そこに拉げた目や鼻や……口なども読み込めそうな。交互に置かれた光の帯は作者が言う心模様なのか。天井から吊るされた輝く布襞写真も裏表ともに耀きを放っている。

今まで会員展では、一、二作程度だったが、今回こうして纏まってみるとなかなか見応えがあり、かつ作者の狙っているものが伝わって来る。

「詩情」「瞬間的に制作したレリーフの記録」「心象サーカス」……哲学荒野で試みる「人間観察」、そして美学の支えは谷崎潤一郎の『陰影礼賛』であり、商業美術の前は大学の文学部にいられたとはーー。

一方「JAZZY」という写真集も拝見させて頂いた。カメラを手動で自在に動かし、光の動きを捉えた作品群。それら一作一作の裏には詩的な言葉が寸鉄のように止められている。「降臨」……「天文学的数字はピエロ」……「フワフワ ヒョウヒョウ」「素っ転んで高笑い」等に魅かれるものを感じた。

・杉山髙史

会場

杉山髙史「風化WEATHERING」(62×47)

杉山髙史「挫折SETBACK」(84×64)

杉山髙史「出会いNCOUNTER」(84×66)

杉山髙史「願い事WISH」(103×79)

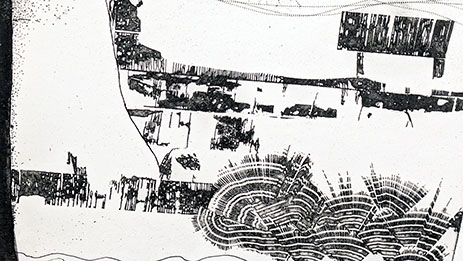

部分拡大

部分拡大

たなかよしかず

会場

たなかよしかず「小さき星」8×9、「ゴーシュ氏によるセロの夕べ」31×23、「明滅廻廊」34×24

たなかよしかず「或古世紀湖沼群の肧朶期」34×28、「プラネッツステーション」32×25、「サザンクロス停車場」28×21

たなかよしかず「十一月三日雨ニモマケズ」30×22

たなかよしかず「明滅廻廊」34×24

「サザンクロス停車場」28×21

たなかよしかず「うたかた」部分

・ハチロユウジ

会場

ハチロユウジ

「心象の調べシリーズ、1」143×102、「同2」143×102

ハチロユウジ「心象の調べシリーズ、3」143×102、「同4」143×102

ハチロユウジ「心象の調べシリーズ、5」143×102、「同6」143×102

部分

部分

・松村誠一

会場

松村誠一「Apple ×Apple 」67×67、「Apple÷ Apple 」67×67、「Apple in Apple 」67×67

松村誠一「Babble」101×70

松村誠一「Splash」101×70

松村誠一「Sand Glass」101×70

松村誠一「Try Angle」79×63

注:ガラス反射有

部分