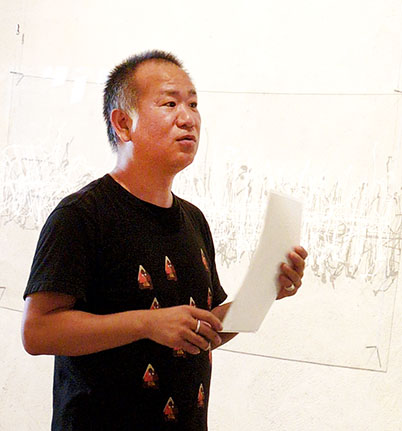

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

2025 edaha -White to blue, Blue to white

● 6月12日(木)~29日(日)

「時の流れとともにアートは大きな樹木のように育まれてきました。その大きな幹はその時代時代で様々なえだを伸ばし葉を付け、外からの光を取り込みながら成長していきます。その大きく育った今の”枝葉”をより多くの人に見ていただきたく展覧会を企画しています。(関仁慈)」

・寄稿 平松朝彦

この展覧会は関仁慈氏のキュレーション。誤解を招く言い方かもしれないが、氏は通常の絵を並べる展覧会を企画したのではなく、空間を作りたかったのではないか。一つ一つの作品はあっさりとしていてミニマリズムといえそうだ。だから絵を見るということから考えると、?と思う人がいるだろう。しかし見た人の評判はおおむね良かった。四人はそれぞれお互いの邪魔をしない。空間の展示という意味ではインスタレーションのようだ。例えば、等伯の「松林図」屏風も作品自体ではなく、その屏風を置くことにより空間が現れる。だから作品の写真を見てもよくわからない。機会は限られているが、実物を見なければならない。といっても写真でしか紹介できない。今回非常に色はデリケートで写真では色の再現は困難である。まず入口から見ていく。

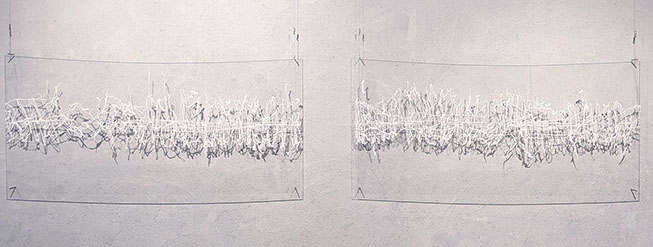

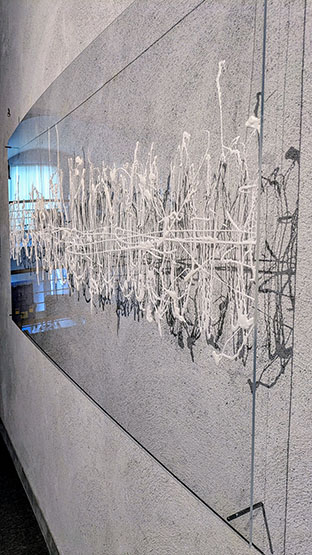

関仁慈氏の作品の材料は、透明のアクリル板に、ボンドとアクリルシリコンである。つまり白の作品で下地が透明(のアクリルパネル)だ。このような絵にガラス絵というものがあるが、平松輝子は、かつてやはりサブロクサイズの透明アクリルパネルに和紙の作品をはさみ、密封して接着したが、その接着剤が和紙に含侵し、白い和紙が透明になるという作品を1970年にアメリカ文化センターで発表した。(この製造方法は特許を取得したがかなり化学の専門的知識が必要であった。)これは下地がない色だけという画期的作品であった。今回はサブロクサイズの作品が横に二枚、あるいは一枚という構成で、描かれた模様は楽譜のようでもある。楽譜は時間経過と音を表し、この場合は音が波動となる。雑音になったり、和音になったり、あるいはブライアン・イーノの単純なアンビエントな音楽なのかもしれない。さらに、それは壁から浮かせて吊るされることにより、照明が当たると影が壁に生じ、二重の複雑な、立体物となり、それは「影」そのものの美しさを発生させる。影の模様を美しいと感じたのは、俵屋宗達だったと思うが。

鈴木智香子氏の作品は高知麻紙に、膠、土絵具で下地を作り、岩絵の具で描く。まさに江戸時代の作品を想起させる。遠くから見ると墨に見えるが近くから見るとあわい彩色である。岩絵の具といっても淡い色使いで繊細であるところは少し宗達や光琳の淡い草花図を思わせる。絵の対象、テーマは具象であるが、江戸時代の絵画と同様に、象徴としての自然が描かれている。さらに描き方も江戸時代のように、画面に様々なものが自由にコラージュされている。しかし古典回帰というわけではなく、もしかすると偶然なのかとも思う。表現は十分にユニークで新しいと思う。

石黒元嗣氏は、油絵で、芸大の油画出身で、以前当館に来られた油絵の組成の研究者、歌田眞介教授のおられたところ。作品はかなり濃い青を基調としているだが下地は他の色があるようだ。真っ黒な作品を描くので有名なのはピエール・スーラージュ。さらに青で有名なのは、イブ・クライン。色的には中間。この青は、夜空のような色か。夜空といっても宇宙の黒から月夜の明るい青まで様々。私は勝手にそのように解釈したが、正面の少しまだらの作品はまさにそのような夜空を思わせる。それらのキャンバスのサイズは高さ、1.94m、幅1.12mで壁にインスタレーションのように並び、全体で静かで瞑想的ともいえる空間を作っている。それは作者のイメージカラーなのだろう。写真を撮ると、ガラスはないのに会場が映り込んでしまう。それもおもしろいのだが、どうしたら映り込みなく写真が撮れるのか悩まされた。

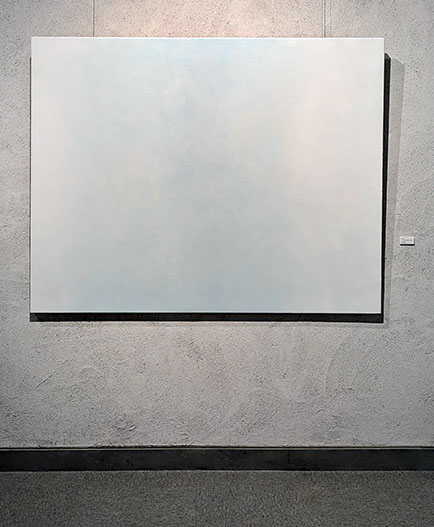

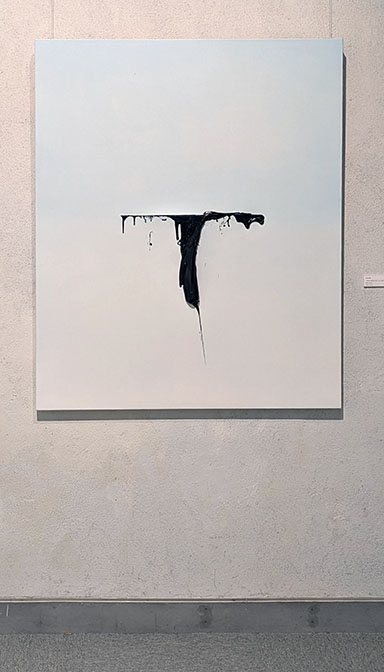

布施新吾氏の作品は、ミクストメディア。アクリルとベビーパウダーらしい。それだけ見ると、単に空の絵である。しかし、かつて光化学スモッグで知られた川崎の京浜工業地帯の光化学スモッグを絵画化したのだという。具体的に、化学物質を表現するため、アクリルにベビーパウダーを混ぜて研ぎだすという作業を繰り返すとキャンバスからはみ出したそれは絵の淵から流れ出す。さらに、キャンバスに描かれた空を切り裂くと、空の中心から真っ黒のコールタールのようなものが噴出している。汚染された空。ところで絵を見ていたら、ある記憶がよみがえった。昭和54年、真夏だったが、ある化学会社のコンビナート工場に仕事で尋ねた時のことである。迷子になりそうな、だだっ広い工場の敷地に入ると化学物質の刺激臭にむせた。その匂いは日本の高度成長期の記憶でもあり、そうしたことを踏まえると、粉を吹いたようなこの絵は様々なことを語りはじめる。今の世代にはわからないかもしれないが1970年代から大気汚染が社会問題となった。これは公害を告発する環境アートでもある。

会場写真

会場写真

・関 仁慈/“シンプルなものの中にこそ、本質的な奥深さがある”というテーマのもと制作活動を行っています。人に限らず、様々な事物の存在は、そのものを意識して初めて感じられるものだと捉えています。有限の無と無限の無。そのような形になる前の無垢な状態、まだ色や先入観の入る余地のない状態のものを表現しようと試みています。

「思惟-db-デシベル-2506002」900×1800(×2枚)

作品部分

・鈴木 智香子/余白とはなにもないことだろうか。なにもないところには、本当になにもないのだろうか。余白をなにもない空白ではなく、空間や広がりとして想像できる作品を模索しています。

会場写真

「並み立つ」1303×1620

作品部分

・石黒 元嗣/気配や存在感といった感覚の断片をキャンバスに定着させようとしている。

会場写真

「Flloat」1940×1120 (注、人の影あり)

「Flloat」1940×1120

・布施 新吾(ふせ しんご)

1966年川崎市生まれ。帝京大学卒。29歳でアート活動開始。都市の空気感を描く「COLD SMOG SKY」シリーズなどを制作。国内外で個展・グループ展多数。

会場写真

「COLD SMOG SKY19A」1303×1620

「COLD SMOG SKY+n゛001」1167×910

作品部分

・寄稿文 edaha展に White to blue, blue to white 八覚正大

Edaha: 時代とともに育まれたアートという大樹から今大きく枝葉を伸ばしている作家たちの展覧会です(企画 : 関 仁慈)とDMにある。今回残念ながらギャラリートークには参加できず、さらに作家たちとはお会いできなかったので、「対話参加型芸術鑑賞」ならぬ一方的な印象感想でお許し頂きたい。

二階上がってすぐの空間には、白く太い糸が無数に繰り出されその集積が形となっている関 仁慈さんの作品群が。関さんはかつてこの美術館で他の四人展の中でやられていたのを拝見したことがあり、その時は対話させて頂いた。白い線のこれでもかという波打つ描出……それはボンドを噴出させたものと。今回も一目でその作者と分かったが、その白く太く力強い線束の中に、サインカーブの波となったものがあり、それを突き通して伸びる軸索が……その作品が印象に残った。心電図~~と敢えて下世話に喩えてしまっては元も子もないが、人間の身体には誰にでも電流が流れ波動が生まれている。そして何らかの行為を成せばそれはますます振幅を大きくし、また周期も変化する……アート行為中の作者の波動こそ、制作しつつそれを投影させていたのではないか~~そんな気がしてくる。

そのボンドという素材使用について前回の時、お聞きしたことがあった。それは身近にあってすぐに幾らでも使える……そんな理由からだったと思う。白い無数のボンド線の痕跡が斬新。「シンプルなものの中にこそ、本質的な奥深さがある」というテーマとのこと。

その先には静謐な感のある画面が広がり……近づくと杭のような棒が、その中に描かれている。鈴木 智香子さんの日本画である。ひっそりとした空間に微かに寂しげに杭が伸び、水面でわずかに屈折し水面に映っている。奥の壁の大作、それに一番惹かれた……何か観ている内に、等伯の「松林図」が過り、また春草とかも浮かんで消えた。

日本画の歴史には線描で縁取られた作品も多い。ただ朦朧体を含め、その空間の間(あわい)に気を込められた作品も……作者はそんな方向を模索し具現化されてきたように思われる。「余白と空間の違いはなんだろう……存在の普遍を求めながらも、なにかが変化する瞬間に心は動かされます。……余白という無とされる場所にこそ、変化の余地や空間があるのではないか。そんな広がりを想像できる作品にしていきたいと模索しています」と。伸び代を感じさせる作者である。

布施 新吾さんの作品は、「殺風景でリアルな感覚が感じられる身近なものを題材に制作……都市のスモッグのかかった感じの空をイメージ」とのこと。まず初めの作品は白い画面の中が横に少し切り裂かれ、そこから黒い血がドロ~ンと流れ出ているかのような作品。それに対し後の三作は、空間が淡い色彩で覆われ、それぞれたしかに「スモッグ」(少しなつかしい響きだ~)に覆われた感覚の抽象画となっている。……ただ、スモッグという汚れた息苦しいかつての状況に比して、作品の配色はもう少し爽やかというか美的な感じがした。

殺風景でリアルな感覚を、作者はたとえばその成育歴空間に感じながらも、自ら作り出す創作にはどこか優しさとか、爽やかさとかを投影させる……そんな半ば無意識の希求があるのかもしれない、と勝手な推測をさせて頂いた。川崎市生まれ……文学部英文科卒業という少し異色の経歴。どんな文学作家に魅かれていたのだろうか。

二階奥の部屋には、青というか群青色の作品が存在感を発していた。石黒 元嗣さんの作品である。最奥の「聖なる壁」(筆者はそう呼んでいる)には一点、群青色の中に淡い青の変化があり、抽象ではありつつ何か生き物の動きのような気配を感じた。

一方、左の壁には五枚の作品が……ゆっくり拝見したが、区別がつかない。写真に撮っても黒に近い青が全面に塗られたものが並んでいるように見える。「気配 存在感 意識 そんな感覚の断片をキャンバスの上に定着させようとしている」と。

でも、なんと表現してよいか……手強いな~と感じつつ(笑)、その反対側の壁には、かつて菅沼さんの超大作が壁いっぱいに掛かり、それはまさに絵具を塗られただけ? の作品でコロナの前あったなあ~と思い出す。部屋に入った瞬間オイルの匂いに包まれて~どうしてこのような作品を? と聞くと彼は、「絵具が本当に好きなんです」と答えていた……でも、石黒さんには聞けていない……と思ったら、今回偶々ご一緒に鑑賞した方から、経歴の所を指摘された。〈東京芸術大学大学院美術研究科 油絵技法・材料研究室 修士課程修了〉~そうか、やはり絵具そのものの存在感、そして色の持つ感覚を追究されていたのかと。……すると突然脳裏を過ぎったのは十年くらい前の高校の同期会、たしか農工大へ行ったはずの化学好きだったI君が、突然芸大の教授になっていた?! えっ、画を描かないのに~良くは聞けなかったが、材料の研究者になっていたらしい。その後、I君は画は描いたのだろうか……翻って石黒さんの群青絵具の中から、今後何が立ち現れるのだろうか~~と興味が湧いた。

白と青、突然猛暑になった今、爽やかな展覧会という印象をもちつつ、何か〈不思議〉~感が残った。