舞踏家竹内空豆を偲ぶ会 古事記フィナーレ

5月31日(土) 12:00開場、13:00スタート 古里和歌子、野村雅美、14:30 近清武監督アニメ映画「COSMOS」上映 道下雄大詩朗読、16:00~12:00中嶋恵樹(ライブ)

6月1日(日) 11:30開場、12:00 山本コヲジ、稲垣遼、遠藤夕幻、中野妙香、13:00 野村雅美、新屋賀子、14:30 成田千絵、小谷マユミ、春真彌、16:00祈りのときKNOB

稲垣遼、山本コヲジ、中野妙香、新屋賀子、18:00 橋爪恵一、若桑比織。

ジャスミンこと竹内正美氏の企画により昨年末に逝去された故人を偲び、ゆかりのあったアーチストが集まったイベントであるが、同時に写真家の青木由希子氏、にのみやさをり氏による故人の写真展、およびステージ衣装の展示も行われた。アーチストは音楽、ダンス、映像と様々だが、さらに舞踏家である恩師の笠井叡氏が事前に当館で踊られ、近清氏により撮影された。その映像はさらに太田るり子氏が撮影した故人のダンス写真と合成された。空豆氏は類まれな舞踏のダンサーだったが、経歴は異色である。早稲田大学中退で劇団に所属しながら様々な仕事をしながら2011年にマシマタケシ氏の作品を取り入れた古事記の物語を中野の劇場「テルプシコール」で発表。2019年に当美術館においては、さらに発展させた「ヨミの星-古事記の神々に捧ぐ」を公演した。空豆氏は古事記という宇宙創成の壮大な物語に魅せられライフワークとした。2022年5月の中嶋惠樹氏とのイベントにおいては平松輝子の作品の前で繰り広げられた儀式はもはや舞踏でもダンスではない古事記の世界。輝子は宇宙や日本をテーマとした作品を描いていたから、すべてつながっているのだろう。空豆氏の高い舞踏のレベルは皆に評価され、さらに求道的な姿勢、人徳に惹かれて多才な仲間が集まった。今回の、アートとダンス、ミュージシャン、さらに映像が融合する圧巻のパフォーマンスは、奇跡的、伝説的イベントとなった。同時に参加者たちの空豆氏への熱い思いが伝わった。あらためて参加された皆様に感謝したい。

会場 青木由希子写真展、奥 衣裳展

にのみやさをり写真展 自然の中で、病身をおしての鬼気迫る撮影だった。

5月31日(土) 12:00開場、13:00スタート

・古里和歌子ダンスと音楽、

野村雅美ギターソロ、「10arpeggios」

360度の円形パノラマによるユニークなアニメ。日常生活の描写から始まり、スベクタクルなCGが大きな壁面に投射された。その映像美に観客は目を見張る。ぜひ多くの人に見てもらいたい。

・フォーラム美術館笠井叡ダンスビデオ上映

近清武氏により5月27日に当館で撮影された笠井氏のダンスビデオを、以前のステージの写真と合成し、まるで館内で笠井氏と空豆氏たちが踊っているかのように再現された。

・16:00~12:00中嶋恵樹(ライブ) &空豆とのビデオデュオ

中嶋氏は様々な楽器を駆使するプロミュージシャンだが音楽だけでなくCGの映像作家でもある。様々な自然風景と合成され、またかつての竹内氏の上野原の古民家や2022年に当館で開かれた平松輝子の墨作品を前にしてのパフォーマンスをプロジェクターで投影しながらの演奏は多重で幻想的。特に後者はひきちふみえ氏も参加し、神聖な儀式をしているかのようで、その迫真の舞は緊張感が漂う。

古民家でのセッション

宇フォーラム美術館での白熱のパフォーマンスの再現ビデオ。平松輝子の作品の前で、宇宙創成の神々の物語。古事記のイザナギ、イザナミ。

ひきちふみえ氏、この湿地の撮影は、葦原中国(あしはらのなかつくに)のことか。

6月1日(日)12:00

・場開きのパフォーマンス

山本コヲジ、稲垣遼、遠藤夕幻、中野妙香、

中野妙香氏、稲垣遼氏、山本コヲジ氏

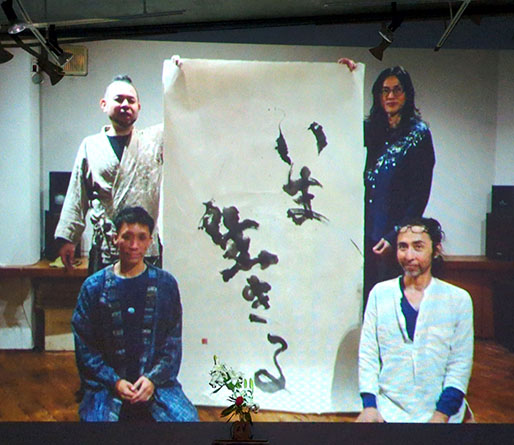

書家の遠藤夕幻氏が、アグレアブルミュゼにて空豆氏を元気付けようと、大きな和紙に「いま生きる」と書いた時の映像が披露された。空豆氏の最後の映像である。左上より、遠藤夕幻氏、稲垣遼氏、山本コヲジ氏、空豆氏

・13:00 野村雅美(ギター)「10arpeggios」、新屋賀子(ダンス、ピアノ)

新屋賀子氏

野村雅美氏、新屋賀子氏

・14:30 成田千絵チェロ、小谷マユミVoice、春真彌 日舞

春真彌氏、成田千絵氏

小谷マユミ氏、春真彌氏、成田千絵氏、飛び入り参加の蔡怜雄

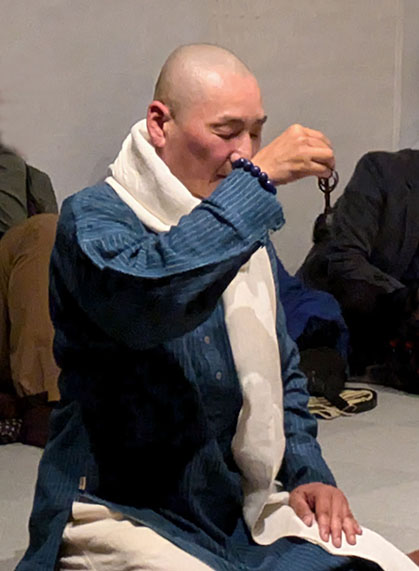

・16:00祈りのとき KNOB (デジュリドウと般若心経朗読)、稲垣遼(デジュリドウと石笛)、山本コヲジ(響き)、中野妙香(舞)、新屋賀子(ピアノ)、山本由也(人形遣い)

KNOB氏、山本由也氏、稲垣遼氏

KNOB氏による神道の弔いの詞と般若心経の読経及び中野妙香氏による現代語訳の朗読。背景の掛け軸は左「悲母観音像」、右「白衣観音図」

KNOB氏

KNOB氏、山本コヲジ氏

・18:00 モーツァルト レクイエム

橋爪恵一(クラリネット)、若桑比織(ピアノ)

橋爪恵一氏、若桑比織氏

・笠井叡ダンス(宇フォーラム美術館)ビデオ上映

(5月29日収録 笠井叡鎮、魂のダンス)

弟子の死に、ベートーベンとショパンの音楽とともに渾身の舞を捧ぐ。

後列左より、平松、KNOB、山本由也、成田千絵、若桑比織、山本コヲジ。前列左より、小谷マユミ、春真彌、中野妙香、新屋賀子、遠藤夕帆、稲垣亮各氏

29日、後方、近清監督 右より3人目、笠井叡氏

・ 古事記最終章

平松朝彦

なぜ空豆さんは突然ダンスをしたくなったのか。そのテーマはなぜ古事記だったのか。古事記という日本、宇宙創成の物語を表現することが彼の使命(ライフワーク)だったのではないか。偶然というには不思議なことがある。1995年に平松家に突然、古代史研究家の高坂和導氏が白い古代衣装をまとい両親を訪ねてこられた。氏は竹内文書の研究者としてマスコミでも知られていたが、その時に上梓された著作2冊を頂戴した。竹内文書は皇祖皇太神社の歴代官長である竹内家に伝わる古事記の関連の書である。高坂氏はここに来た理由を「ここは国之常立だから」とはっきり言われた。その著作を読むと、この日本を作った「国之常立大神を再び、神々の指導者として立て、秩序を回復する」と書かれていた。

平松輝子は地球創生、宇宙をテーマとした絵を描いたもののほとんど情報発信していなかった時の出来事だ。輝子の絵のテーマは日本であり宇宙。それは西洋から日本への、さらに古典の世界への回帰であり、宇フォーラムという名前はそのころ生まれた。輝子の父は娘の出産を昭和天皇と同じ産婆さんに依頼した。父は関東大震災で亡くなり、2歳の輝子は廃墟となった東京を去った。しかし1952年、帝都復興院総裁の後藤新平の命で堤康次郎が開発した国立町に戻った。(国立が生まれた理由、物語についてはここには書かない。) 堤はここから日本が生まれるとして期待を込めて「くにたつ」とも称したらしい。もしかしたら偶然にも、日本を作った神、国之常立ということなのか。

いずれにせよ高坂氏の訪れた場所に1999年に宇フォーラムが生まれ、結果的に輝子による古神道的世界観に満ちた作品を展示する場となり、複数回に分けて、国之常立ノミコト、イザナギノミコト、イザナミノミコトらが集まり、儀式が行われた、ということになるのか。今回、KNOB氏は般若心経読経とともに、亡くなられた空豆さんの神道式の祭祀を行い慰霊した。そして今回その場にイザナギ、イザナミ他、様々の神様が集まった。イザナギノミコトは日本人のDNAにあるはず。空豆さんにイザナギが乗り移ったように見えたのは私の幻視だったのだろうか。

・空豆さん追悼 八覚正大 ’25,1,8

この稀有なダンサーとは十年くらい前だろうか、宇フォーラム美術館で出逢った。小柄ながら動きが良く跳ねるようで、人懐っこさというか人情というかユーモアというか……を纏っていた。初めて見た踊りは自在に館の中を動き回りながら、置かれてあった椅子の長い板を振り回すように背負い担ぎそして置き直す……という荒業だった。それに驚いてそのパワーの源を尋ねると、学生時代アルバイトで船着き場の荷下ろしをやっていたとか、なるほどと思った。苦力……しかし大学を出て生業は株だか投資だかの仲買人のような仕事に就き……それを五十歳までやっていたと。それがある日突如身体が動き出し誰に教わることなく独り練習し、ついにダンサーとして踊り出たのだとーーその語りに驚きとある種羨望の念さえ湧き出した。突然の脱皮、そして本性への回帰、彼はニーチェが言ったように第一の天性が枯れてはいなかったのだ! と。

その稀有な実例に出逢った驚き。それから何回か踊りを見せて貰い、その若々しさと独自に鍛えた身体に畏敬の念を感じつつ知己を得た。彼も私がアフリカの仮面を中心にしたコレクターだと分かり、団地の〈アジト〉へやって来てくれ歓談もした。さらに仮面を幾つか持って行き何回か踊ってはみたようだ。しかしどうも付けるのが難しくと……それとともに関りもどこか薄れていった。

ある時、それはコロナの五、六年前だろうか。国立の富士見通でばったり出会ったのだ。彼は懐かしそうに声を掛けてくれたが、それだけではなかった。「八覚さん、ちょっと訊きたいことがあるんだけど……」と。その頃私は前立腺の癌が発見され、普通の生活は送っていたが放射線治療を受けていた、それを聞きつけたらしいのだ。そして自分も膀胱癌であることを打ち明けてきた。でも意気軒昂、互いに乗り超えようと笑顔で別れたのだ。それから彼は音楽に合わせたり様々な画を背景に躍ったり~~と活躍したのだと思う。でもどこか擦れ違いあまり見る機会はなかった。

……長いコロナの時期はだれでも苦しく耐えていたと思う。そして2024年の十月、再発して体調を崩したという彼に、宇フォーラム美術館二階の奥の部屋で再会したのだ。力のない笑顔ではあったが、思わず固い握手を交わせていた。彼はかつて担いで振り回した長椅子の板に座っていたのだ。……それから間もなく、十一月半ば他界してしまったと、平松館長からお聞きした。

まさか、と思った。彼の新たな跳躍を見たいとも思い直していた。でも彼の人生は〈自己裁量権〉を存分に行使し得た幸せな人生ではなかったかと……そして私よりもっと密に関わり続け、コラボし共感し合えた仲間が追悼するだろうーーそう思えた。

私は現在もずっと、国立北方に位置する古い「けやき台団地」に居住している。あれからもう一室隣室を手取り「サロン」と名付けて、アフリカの仮面彫像美術品や現代アートのコレクションを置き、研究会をやったり、いまだ家庭教師も続けている。一方、隣室のアジトは居住空間として構わず散らかして来た。それがひょんなことからそこをパフォーマンスとして使うことになり、最近徹底して片づけた。その直後だ、あ、ここにはかつて空豆さんが来てくれたじゃないか! そのことを思い出した。瞬間、誰もいない小空間で、私はまったく勝手に手足を動かし踊り出したのだ~その時、五十歳で突然踊り始めた彼のその原点に触れたような、不思議な感覚が彷彿として湧き出してきた。

それ以来、毎朝起きるとその部屋の鏡やガラスに私は勝手な〈踊り〉を映し続けている。観客は誰もいない、ただ空豆さんとの記憶をその先に進めつつ~上半身はけっこうに、でも下半身は到底及ばない、どうしたらいいのか空豆さん……などと呼びかけながら~~。