● 6月5日(木)、7日(土)、8日(日) -虫喰い穴-

・佐藤 康子(作曲、企画、音楽、二十五絃箏)、黒谷 都(人形遣い) 、塚田 次実(人形遣い)、木佐野 睦子(ピアノ)、松沢 香代(インスタレーション)、成田 宙路之(絵)、門脇 央知(照明、音響)

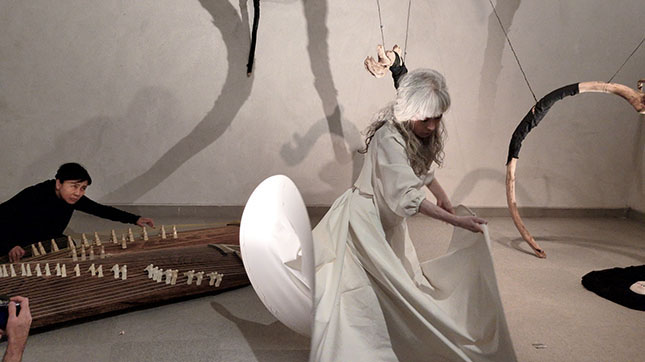

物理学のワームホールとは、パンフの解説によると「時空のある一点から別の離れた一点へと直結する空間領域のトンネル」で「時空の虫喰い穴で連結された二つの宇宙の仮想」であり、今回は、物を吸い込み続ける「ブラックホール」と物を放出し続ける「ホワイトホール」は虫喰い穴により連結されている。会場となる美術館の二室はブラックホールとホワイトホールになり、それぞれ日本、西洋、箏とピアノ、闇と光を現し、観客はその二つを虫喰い穴を通して行き来する趣向。手前のホワイトホールの天井は虫の住処のような白い巨大な布で覆われていて、スポットライトは全面の布が発光するかのように明るくなっている。奥の部屋はうす暗く、壁面には、多数の流木が吊り下げられている。それらの流木は黒の布で覆われていたりするのだが、それらは松沢香代氏による現代美術のオブジェでもある。さらに部屋の各所に様々なスポットライトが仕込まれ、演者を効果的に照らし、光が巧みに演出されている。人形遣いは黒谷都氏、塚田次実氏の二人。黒谷氏は以前当館でGrayを公演。二十五弦の箏は最近当館でも多数活躍されている佐藤康子氏、ピアノは海外でもリサイタルを開かれている木住野睦子氏、虫食い穴他の空間を作られたのが松沢香代氏。そして光と音の演出は門脇央知氏。

題目は1、「抱え込む黒」・遣い手、塚田次実(黒い人形) 箏、佐藤康子(佐藤康子作曲「弧空」)、2、「放たれる白」・遣い手、黒谷都(白い人形) ピアノ、木住野睦子(M.ラベル「クープランの墓より」、S.ラフマニノフ作曲「鐘」、J.ブラームス「3つの間奏曲」) 3、「溶けゆく時空」(カルテット,H.カウエル「3つのアイルランドの伝説よりマノノーンの潮流」)

最初観客は手前の明るい白い部屋に集まるが、虫食い穴を通り奥の部屋に行く。虫食い穴は、松沢香代氏による有機的な形状でありLEDのライトも点灯し異空間を演出している。普通は黒子が人形を操る。しかし今回は人形遣いと一体化しながら二人の人形あるいは二人の人間となる。二つの人形はそれぞれ27才位の本人の姿を元に作られたそうだ。そして黒の衣装を纏った日本の人形と、白い衣装を纏った西洋の人形。その人形はいづれも悲し気である。始まりは奥の部屋だ。黒い衣装に白い日本的な大人の顔の眉は薄く、目も細く能面のよう。突然跳ね起きると、その高さは2.5mくらいになり、そのままふらふらと体がゆらぐ。佐藤康子氏の箏と発する声は、激しい。その悲しみの表現は、悲痛そのものだ。元の高さに戻ると黒子はもう一つの面を被り、登場人物が二人となる。そしてそれぞれが意思をもって動き出す。その動きは人形劇のイメージを超えている。第二幕となり観客が手前の部屋に移動。木住野睦子氏によるラベルのピアノの演奏がダイナミックに始まる。ピアノの奥から白い衣装の西洋人形が現れる。その人形は子供のようだが、髪は銀髪で、手足が細く不安げに目を閉じている。曲はラフマニノフに移るがその耽美的なメロディーが実に合う。黒子は仮面をかぶるがその目は見開き、その衣装も顔も瓜二つで二人の人形が登場したことに観客は驚く。それらのデリケートで繊細な演技がすばらしい。その面もいわゆる工芸品というより美術品のレベル。そして会場の作りを担当した松沢香代氏による舞台装飾を超えた巨大な現代美術のインスタレーションにも驚かされる。三幕では観客は二つの世界を自在に移動する。黒谷さんはさらに虫の繭のような円形の枠を持つ布を器用に変形させながら踊る。美術館のピアノは響きが良く、クラシックから三幕の実験的なカウエルの曲が情熱的に響いた。佐藤康子氏の箏は日本的なイメージではなく、ジャズのようだ。白と黒の二つの空間は様々な事をイメージさせる。人形劇のイメージを超える空間を含めた演出と音楽と美術が織りなす稀有なイベントであった。

舞台1

舞台2

松沢香代氏による二つの部屋の境界

LEDライトを内蔵。

塚田次実氏

佐藤康子氏、黒谷都氏

黒谷都氏、木住野睦子

塚田次実氏、黒谷都氏

絵、成田宙路之氏

後列左より、佐藤康子、塚田次実、平松啓子、黒谷都、平松朝彦、木住野睦子、

門脇央地、前列右、松沢香代、各氏、スタッフの皆さん