※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

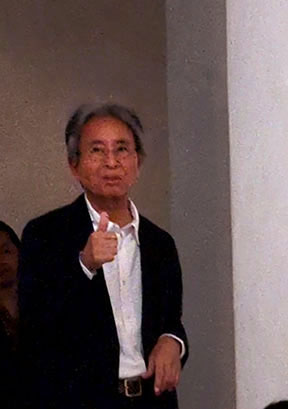

● 10月9日(木)~26日(日) 「秋山秀馬展」

大地は万物が共有する -The earth is shared by all nature -

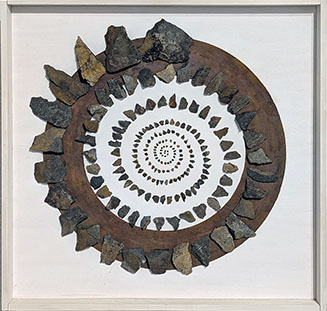

作者コメント 「サークルは意味を生成する。英国古代ブリトン人は宇宙と向き合い、惑星の円の動きによる世界観は環状列石、環状木柱列の円状に表れる。私の作品群はこのサークル・円相を構成したものである。そして宇宙観、世界観、森羅万象を表象した。」

● 造形パフォーマンス 11日(土) 15:00~

・高田淳子 (アフリカン打楽器) ・ソウマヒカリ (アンビエントミュージック) ・西尾樹里 (ダンス)

・オープニングレセプション 16:00~

秋山氏は2016年の山口俊朗氏との二人展以来の展覧会であるが、今回、三省堂から新たな立派な作品集を作られ、その出版記念を兼ねた展覧会となった。また今年、制作された意欲的なインスタレーション作品も多数展示された。ポスター表紙の「古代の響き」は、題名通りの楽器でもあるが、新国立美術館においてはこれを用いた異例のパフォーマンスが行われたが、今回、当館でも同様のパフォーマンスが行われた。その楽器とは大きな檜の丸太の中をくりぬいたものと鉄などを溶かす坩堝といわれるもので、観客はそれを触ったり叩いたりできる。上記3人のパフォーマーがその作品を使うパフォーマンスアートは原初的なものであることが興味深い。原初といえば、そもそも秋山氏の作品に使われている砕いた石は石器時代の矢じりの形だ。さらにそのディテールは、別の作品のけやきの樹皮と見まがうほどよく似ていて、思わぬ自然の造形のアナロジーに改めて驚く。

この機会に石について考えてみたい。かつて石は身近な存在であった。私が子供のころ子供たちは道端の石を蹴ったり拾ったりしたが、その石は一つ一つ表情があることを発見し、きれいなものは集めて楽しんだりしたのが思えば私のコレクションの始まりだったのかもしれない。そもそも石とは何かを考えるのは後になってからだ。我々の住む地球という星の中は鉄のマグマでその周りには岩、土、水などの地表がある。マグマは火山活動で噴き出すと同時に固まって岩にもなる。秋山氏の作品に多用されている流木や玉石だが、川に流された大木はいつしか岸辺に打ち上げられ流木になり、山の岩はやはり川の流れで時間を経て滑らかな玉石になる。さらに今回、アーチストの意志で、木はチェーンソーで削られ、玉石は意図的に割られた。自然石をそのまま使う芸術は日本独特の文化である。西洋の石は石材としての彫刻の材料であるが、東洋では自然の象徴だ。自然の痕跡を残したものとなるのはやはり作者に東洋の思想があるからなのだろう。私たちの命は有限だが、それに比すると石は永遠だ。世界の人々は喧噪の都市文明の真っただ中にある。現代の人々は石や木を見て、何を感じるのだろうか。

今回の大作から小品まで展示されたが、壁に掛けられた作品は大作のミニチュア版であることも記憶されるべきだ。絵画と立体の両方を兼ねた作品は、たとえば当館で展覧会を開いた大平奨氏の作品にもみられるが、新しい手法であり私は立体コラージュと勝手に命名した。さらに今回のテーマの一つが円Circleであるが、それは宇宙の動きを暗示する。星は壮大な輪になって自転する。一方、今回の作品には大きさの違う石が環状に並んだり、放物線を描き無限に拡散したり、逆に無限に収縮したりするなど様々なものがあり、それはまた宇宙は常に動いていることを暗示する。ところで後述する「CIRCLE

DOOR」は、暗い下地に明るい輪。蛇足ながら、平松輝子も縦横2.4mの黒字に白の「円」を画き、この壁面に展示した。円はよく墨の書(絵)で仏教の悟りの形として書かれるが、しかし平松の作品は、縁は白くかつより幾何学形だ。それは白く輝く星の軌跡だったのではないか、とふと、ひらめいた。

作品に戻る。奥の部屋に飾られた「CIRCLE DOOR」は灰と鉄粉により円輪の意匠を施された高さ2.2mの扉だ。ドアをそのまま使ったというが、何かの入口であることを暗示させる。かつての日本美術に引き戸の襖絵がある。その手前のフロアーには大きな玉石を思わせる9つの楠が直径4mのやはり円輪に配置された「Circle

River」。楠はかつて手に入れた流木の大木をチェーンソーで荒く加工したもので全体に胡粉で白くなっていて、木としての物質感はあまりない。室内を暗くして天井から作品の輪の中にスポットライトが入ると、この場を聖なる儀式の場のように荘厳なものに変える。そのフロアーには、さらに大きな輪切りのある楠とその楠の破片が周りを覆い直径2.15mの作品「地水」がある。その中央には不思議な白い穴があり泉のように水が湧き出ているかのようだ。そうした空間志向は作者の山里にある円形のSHUMA

STUDIOにも通じ、ここでもトップライトの光が作品の輪の中に差し込み、さらに今回のような音楽などのパフォーマンスも行われている。アースアートの先駆者にリチャード・ロングがいるが、秋山氏は彼を尊敬するが、さらなる精神的世界を感じさせる。それが秋山氏のアートの特徴であることが再認識できた。

・高田淳子 (アフリカン打楽器)

・ソウマヒカリ (アンビエントミュージック)

・西尾樹里 (ダンス)

秋山秀馬

壁「CIRCLE DOOR」

床「9つの木」

西尾樹里

ソウマヒカリ

高田淳子

「Circle Bible. Ouroboros」、「Spiral Bible」

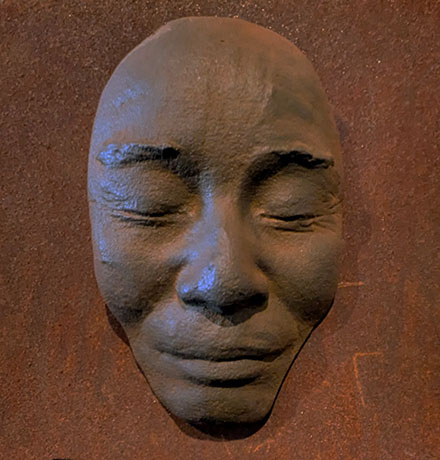

「Portrait」

「Circle River」

「Spiral」

「Spiral」

「Circle」

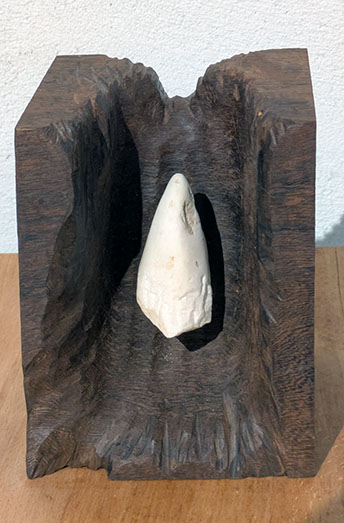

「天極を指す」

「Circle」

「Seed Circle」、「Seed Circle」、「Circle」、「Seed Circle」、「Circle」

「北極を指す」

「洞窟」

「漂流」

「漂流」

「Palatinoの鉾」

「数億年の呼吸」

「分割、そして再生」

「古代の響き」

「地水」

秋山秀馬展に

八覚 正大

CIRCLE と題された作家の、今までの成果を凝縮させた展覧会だった。と同時に同名の本も出版された。モスグリーンの表紙の真ん中に、一度割られてまた合わせられた石が12個円形に並べられた、意味を求めたくなる作品の写真がある。それは「河川敷にて、玉石を落とし分割する。」と説明が付く〈Crack

Circle〉と題された作品である。一見整った12の時計文字盤の連想が湧くが、一つひとつの石の個性と割られたヒビの偶然性の狭間に、何かがそこから生れ出ようとする間(あわい)を孕んでいる。石と石はその一部を接しつつ、隣接する石に依存することなく、それでいて伝達し合っているかのような……そして12時に当たる天頂の位置には石は外されている。全体のサークルとしての形を明確に持ちながら、部分の独立した異質性を表現した、作者の意匠を最も具現化した作品なのだろう。

その本は、ある意味整然と10の章に分けて解説され、何回か拝見したものや、知らなかったものなど、見事な構成である。ただ、今回対話参加型芸術鑑賞ができたので、印象に残ったことを書いておきたい。木の幹を剥いで小片にしそれを円形に配置し、さらに北を向く磁針のような尖った木片が添えられた作品、これはやはり作者の貫いてきた姿勢が感じられる。また似たように石が薄い欠片に分割され、それらを円形に、また螺旋形に並べた作品群も美しく整っている……石という素材を用いながら、原始時代がそのままメカニカルに繋がっている印象さえ齎して来る。それらを見直した後、写真についての説明をお聴きした。

海岸に円形に木を並べ、翌日にはそれが流されてしまっている光景、惜しいとか惜しくないとかの次元を超えて、作者一人の思いと行為、それと自然の動きとの次元を超えた対比が面白い。特に印象的なものは、天竜川の水神橋の写真だ。橋の下に石を積み上げたサークルがある。その後に作者は逢着し、誰に言うともなく何日も掛けて川原の石をそのような形に積み上げた……ただその地は、かつて水争いの歴史があった場所で、その橋ができてからそれが収まったという曰くつきの場でもあったという。

石を積み上げてサークルにする、それも一人で何日も掛け……そして暫くして見に行くと、跡形もなく消えていたと。世には様々な「環境芸術」と称される作品が生まれては消え、消し、消され……時に残ってもきたと思われる。イギリスのストーンヘンジなどは今も残っている。しかしこの作者の自然や過去の史実に寄り添い、後はまた自然に任せ痕跡を残すことに拘らない作法は、ある意味日本的美意識につながるのかもしれない。

近作の木の塊を九つ円形に並べた作品は、朽ちるものとしての木を用いながらその彫琢のソリッドな意志が伝わって来る。そして最も面白さを感じさせたのは、木の真ん中をくりぬいて大きなずんぐりとした筒の形にし、叩いて音の違いを楽しめる「古代の響き」だった。これは実際に用いられ子どもたちも大喜びだったと。〈太古という『未来』〉への帰還〉という、かしまさんの言葉も響いてきそうだ。

「SHUMA STUDIO」にはいずれ足を運ばせて貰うつもりだが、この作者の木や石の作品群に囲まれて五感を解放し、鑑賞者も作者も対等に楽しめる~そんな舞台ではないかという予感がする。

作品一覧

展示室1の壁

・「Circle Bible. OUROBOROS」 25×19×3 2017 砕石、石膏

・「Spriral Bible」 27×20×3.5 2017 砕石、石膏

・「Spriral」 31×30 2018 砕石、鉄板

・「Circle」 31×30 2018 砕石、鉄板

・「Circle」 31×30 2018 砕石、鉄板

・「Portrait」 31×30 2017 鉄

・「Spriral」 31×30 2018 砕石、鉄板

・「Circle」 31×30 2018 砕石、鉄板

・「北極を指す」 31×30 2018 砕石、鉄板

・「Circle River」 22×22 2019 石粉、木

・「Moon Light Circle」 22×22 2019 石粉、木

・「Spriral」 53×53 2018 砕石、鉄板

・「Spriral」 53×53 2018 砕石、鉄板

・「Spriral」 68×68 2018 砕石、鉄板

・「Spriral」 30×30 2018 砕石、鉄板

・「Circle」 53×53 2020 樹皮(欅)

・「天極を指す」 66×66 2020 枝、樹皮(欅)

・「Circle」 45×45 2020 樹皮(欅)

・「Seed Circle」 41×41 2020樹皮(欅)

・「Circle」 30×30 2020 樹皮(欅)

・「北極を指す」53×53 2020、樹皮(欅)、木

・「洞窟Cave」 20×36 2020、樹皮(欅)、木

・「漂流」 53×53 2020、樹皮(欅)、木

・「縄文の鉾」 高さ25 幅 15 奥行14 1998 栗の木、紫檀

・「Palatinoの鉾」 高さ15 幅 11.5 奥行10 1998 大理石、マホガニー

展示室1の床

・「数億年の呼吸」 137×137 2025 石炭、塩(ガラス瓶)、鉄板

・「Circle分割そして再生」 91×91 2017 荒川河川敷の玉石、鉄板

・「古代の響き」183×183 高さ 71~41 坩堝(るつぼ)、丸太(檜)

展示室2の壁

・「CIRCLE DOOR」 220×200 2025 木(扉)、鉄粉、灰

・「CIRCLE」 118×118 2020 樹皮(欅)

展示室2の床

・「Circle River 9つの木」 直径 約4m 2025 楠、胡粉

・「Groundwater 地水」 直径 約2.2m 2021楠、胡粉