※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

● 11月13日(木)~30日(日) 「矢野 理恵展」

・矢野 理恵 コメント

「インドネシア・スラウェシ島山間部の民族が木の枝を叩いて作る樹皮布は、厚かったり・薄かったり・穴が空いていたりするゴワゴワした布です。その手触りの素朴な布に魅せられ、制作をしてきました。手強い布の声を聞きながら生まれてきた作品は、プリミティブな息づかいが聞こえてくるような気がします。」

寄稿 矢野 理恵展 「美術館探検隊」 平松朝彦

まず、今回の作品は次の3つのカテゴリーに分けられる。

1、平面作品として小さなエスキース 2、小さな立体作品 3、会場いっぱいに広がるインスタレーション。一人の作家の展覧会でこの3つの展示をしたのは、おそらく世界で初めてではないか。

まず会場の大半をしめるインスタレーション「樹皮布を触る」は来館者を驚かせる。今まで当館では多くの人により様々なインスタレーションが行われた。今回の作者もかつて当館で開催した糸楽展での作品を発展させたもので、インスタレーションをつくるという目的があったことは明らかだ。もしかしたら、逆に当初の目的、構想がインスタレーションであり、糸楽展はその準備だったのかもしれない。いずれにしろ観客は、会場の中を密林の探検隊になった気分で歩き回った。

1、2、3の各作品について

1、 三点の小さなエスキースは、平面でありながら立体を感じさせる小品である。まず造形作家の作者が平面作品を出品されたことに驚いたが、作者にとって平面と立体という分け方はあまりないのかもしれない。造形家の多くは、作品を作る前に多くの作品を紙に描いて検討するに違いない。

2、 壁に沿って10の作品が展示された。それぞれ樹皮布を使ったシリーズだが、さらに鉛シートを使い、円錐形から、何やら絡み合った立体の知恵の輪のようなものなど様々だが、いずれも抽象的な形態。人を笑顔にするように柔らかく、少しユーモラス。さらに最後の作品の台の下部にもう一つの作品というアイデアが斬新。

3、 インスタレーション「樹皮布を触る」は会場いっぱいに広がる植物、有機物体のイメージ。この会場では今まで様々な個性的なインスタレーションが生まれた。今回は、桑の枝をラグビーボールのような長球体に組み、それに3本脚の動物?、昆虫?が這いまわっている。材料はインドネシアの熱帯樹の樹皮布により作られた一種の紙(不識布)を複雑に成型し、人工的なイメージはない。それらが、会場いっぱいに増殖するとともに、高さ約2.6mに巨大化、ジャングル化し、観客はその間を探検する。それはこの独特の会場がなければ成り立たない作品。例えば、この作品が新国立美術館にあってもそぐわない。さらに、この大きな作品はどのように写真に撮るかでイメージは変わってしまう。照明の仕方でも変化し、同じ作品とは思われない。これは会場と二人三脚で生まれたともいえよう。さらに風が吹き鳥の声が聞こえればここが美術館とは思えない。制作過程を少し説明すると、着色した数えられないほどの樹皮布を円錐形に成型した後に白い釉薬をかける。それらはいったん組んで目印をつけて会場で元のように組み上げた。それには気の遠くなるような時間と根気が必要だったと想像できる。そうした表現を求める意欲はどこから生まれてくるのだろうか。さらにその目的は?今回、それは造形であると同時に空間であり、ひとつの世界なのだ。それはもしかしたら子供の時、遊んだ林や野原、草原の無意識の再現なのかもしれない。そこには様々の昆虫が潜んでいたに違いない。昆虫好きの学者、養老孟のいう現代の人間中心の世界観への反発なのか。あるいは人間も虫の一つなのかもしれない。さらに言えば自然回帰ともいえそうだ。芸術家の深層心理を知りたくなる。作者は、まさにこれを作りたかったから、というだろう。それは一般人と明確に違うところ。だから真の表現者なのだ。

「樹皮布を触る」

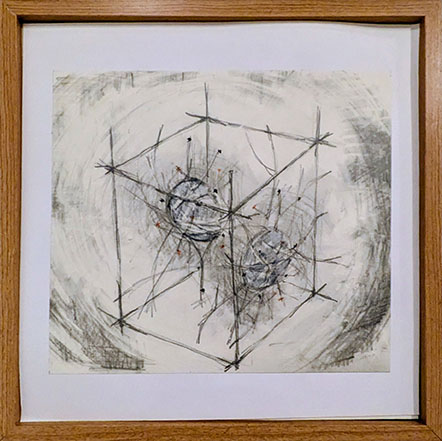

砦シリーズ 1 (H54×W27)

砦シリーズ 4 (H48×W28)

砦シリーズ 5 (H40×W13)

砦シリーズ 6(H67×W20)

砦シリーズ 7 (H67×15)

砦シリーズ 8 (H21×W28)

砦シリーズ 10 (H64×13)

柵の中で 1 (20×23)

・寄稿

《矢野理恵展に》 八覚 正大

以前《糸楽展》で拝見したことのある矢野さんの樹皮布の作品群、タイトルは無いようだが、まずそのドリアンのような実の生成から話して貰った。何でもインドネシアに住む社会学専攻の知人から、現地で用いるその布について教えられたという。まず木の硬い皮を剥ぎ、中の柔らかい皮を取り出す(思わず、こちらはミカンの中の袋のようなものですか~などと先走って聞いてしまっていた)……それを石で叩き延ばしていくのだと~~繊維を取り出すのではなく、とにかく叩いて平らに引き延ばすのだそう。叩くから均一にはならず凸凹になったり穴が開いてしまう部分もあるという……そして衣服ではなく、テーブルや墓やその他祭りの台座の周りを縁取る装飾的部分などに用いられたりするのだと。

矢野さんはその知人の誘いに暗示的なものを感じ、その布を五、六センチ位の四角に切り取り(穴が開いたような部分は用いず)、それを三角錐形にして突起の部分を作り、それらを繋げて一つの実のような形に作って行ったと。でそれらが幾つもできると桑の細枝で繋げ、さらに大きな形に〈生成〉させていったと。それぞれの実には足が三本あり、それで支えてもいる……作者はまた三角の形が好きだとも……何年か前の糸楽展の時、たしか第一室にその樹皮布の実は、桑の細い枝を用いて、空中を乱舞するように飾られていた……。

今回、二階奥の第二室では、それらの実がどこか大小の家族のように纏まり、それがさらに外へ伸び、家族間の繋がりのようなものに展開されている気がした。実に見応えのある立体作品群だ。繋がりの大きな家系的なものと、中くらいのそれと、一、二の家族程度のものと三種が配置され、さらにそこから外れたような実が二つの繋がりと、たった一つのものと~~隅に潜んでいた。

未開の村落(部落)の生成的家族構成(ある種のソシオメトリー)の原形が図らずも誕生したような、さり気無く自由で暖かく、気ままでありつつ「絆」で繋がった~~そんな植物の実空間であり、それは個体として生きつつ家族的繋がりを必須とする人間関係のあり方を、どこか投影させているかの様にも感じられた。余談だが、かつて学校教育に長く関わった筆者は、そのソシオメトリックな感覚が教室の中の生徒間の繋がりの様にも連想され、空間に幅を広げるグループと、それには属さず幾分対抗するような中グループと、独自性を尊重する小集団と……そしてどこにも入れて貰えない、入れない孤立者~のようなもの……と連想もした(笑)。

ともあれ、作者が布から三角錐の小さな棘を生成させ、それを集めて実となし、実を繋げて小空間を作り、さらに桑の枝で連携させる……その生成過程こそ、植物のさらには動物、そして人間の個と集団の問題を見事に投影させ得る立体アートに創り上げていると感嘆する。哺乳類の多くは四つ足、そして人間は直立二足歩行。一方この不思議なトゲトゲの実は三本足なんだ……とも。

砦シリーズというのもあり、一作一作に物語が湧くようで興味は魅かれたが、今回は樹皮布による立体造形に絞って感想批評を湧かせてみた。さらに前々回、前回のアートフェスタで展開された

鉄筋もどき(実は麻布)アートの、素材と視覚感の見事な意外性にも筆者は強く惹かれている。